最近郑州酒店、优衣库试衣间偷拍事件再次引起公众热议,门锁、插座、路由器…… 只要是能藏得住摄像头的缝隙,都能成为了不法分子偷拍的地方,而对于如何防范被偷拍的各种方法,也在最近成了各大门户讨论的话题。

然而出门在外,我们该如何保护自己的隐私不被偷窥?今天我们就找来了几种隐蔽镜头装置和检测设备,和大家一起寻找答案。

01 丨你看它是个按钮,实际上是个相机;你看他在写字,其实是在录像

本次我们找来的是某电商平台能够买到的两种隐蔽镜头设备:一种是大概只有两根指头大小的纽扣摄像头;另一种则是相对更为隐秘的笔形摄像头。

这两个摄像头均可进行拍摄和录像,前者可通过手机无线遥控,后者甚至还能进行录音。

在电商平台上,这种被标称为「家用监控」、「商用」的隐藏式相机不但随搜随得,并且诸如「不知不觉」、「不被发现」等字眼也似乎在暗示这些设备的真正用途。

更有一种是手环造型的录像机,摄像头是手环上的一个小孔,商家表示功能和笔型一样,都能进行录音和录像。

至于为何我没有买针孔摄像机,因为这种设备已经超出了「家用」范畴,电商平台不可上架,不过我们能买到的这些设备,也已经足以起到偷拍、偷录的作用。

▲ 左:一个手办,中:一个相机,右:一个家用摄像机

尽管我们手上这个纽扣摄像头对比针孔相机更大,但它的尺寸却比家用监控要小很多,稍加改装后,我们能把它藏在摆件和大电器内。

而且,由于相机本身是黑色,因此普通路人也不易发现这个相机。

我就这样把它放在办公室 1 天,却没有同事发现它的存在。

笔形相机会比普通签字笔略粗,但不对比不会发现它有何异样。

但实际上它能够被拆卸成两部分,笔尖部分是一支普通的圆珠笔,笔帽部分为主机、相机和充电口,相机和快门被隐藏在笔夹和笔帽内,不细心看根本不会发现里面藏有摄像头。

而为了让这支笔更加「真实」,商家还送了我一个真皮笔套,套上去之后,就更像是根贵重的签字笔了。

等等,怎么我突然想起了《007:黄金眼》里那根手榴弹笔?

细心的读者到这里可能会发现,这两种相机的镜头周围都没有像监控镜头那样有一圈的「灯泡」包围。

实际上,这两种相机都没有配置红外线夜视功能,而是直接一个低成像 CMOS 附上外壳,因此这些设备并不能用传统的「红外线检测」办法被检测出来。

这也就衍生出了下面这个问题——我们该如何防护自己的隐私不被偷窥?

02 丨网传各种防窥方法,实测哪个最有效

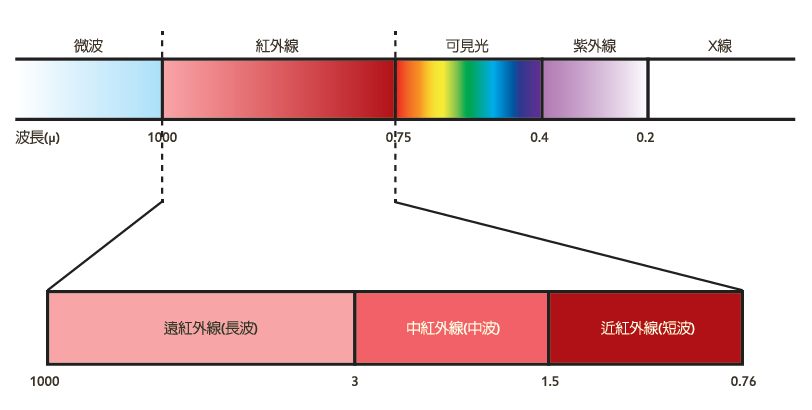

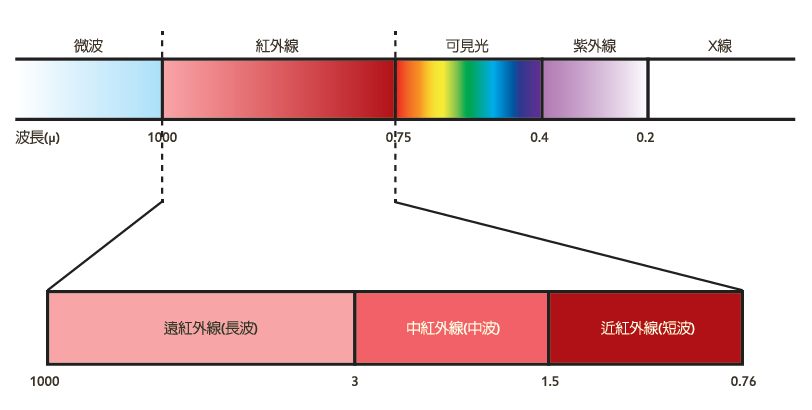

目前市面上有两种类型的摄像头,常见一种是我们在家放置的智能监控,为了能在夜间清晰记录,这些监控镜头往往会配有一圈红外线灯。

而由于人眼不能看到红外线的波段,因此我们只能借助手机镜头来为我们进行识别。所以在前几年,网上便流传着 0 成本、易上手的「手机检测法」,目的就是通过相机镜头来找到摄像头的红外线点。

手机摄像头丨上手容易度:

;实用度:

;实用度:

在实际测试下,这个功能对于有红外装置的摄像头确实起到检测作用,手机能发现红外点。不过从过去各大偷拍案例看,涉案工具大多数都是不带红外线辅助的针孔摄像头。

所谓针孔镜头,就是剔除所有外设仅保留指甲大小的镜头,从而能将其设置在更隐蔽的空间内,比如电脑耳机孔、散热孔,甚至是螺丝缝。

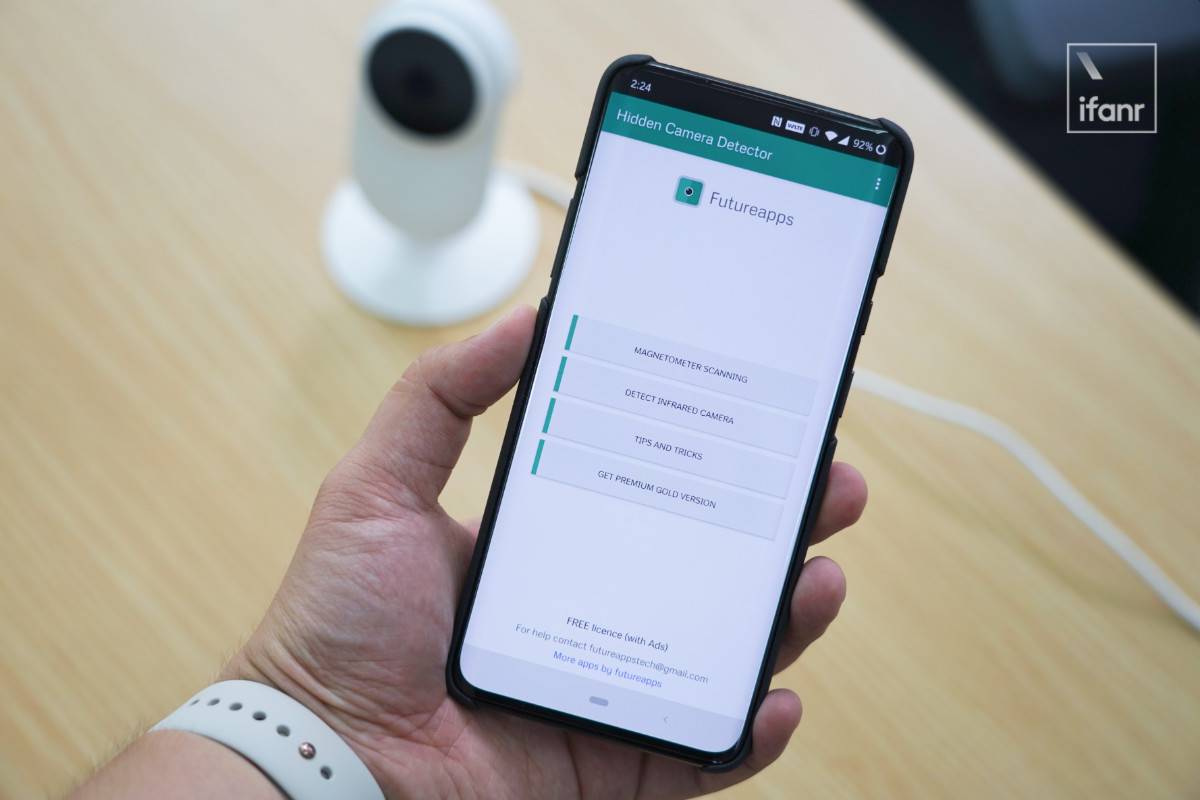

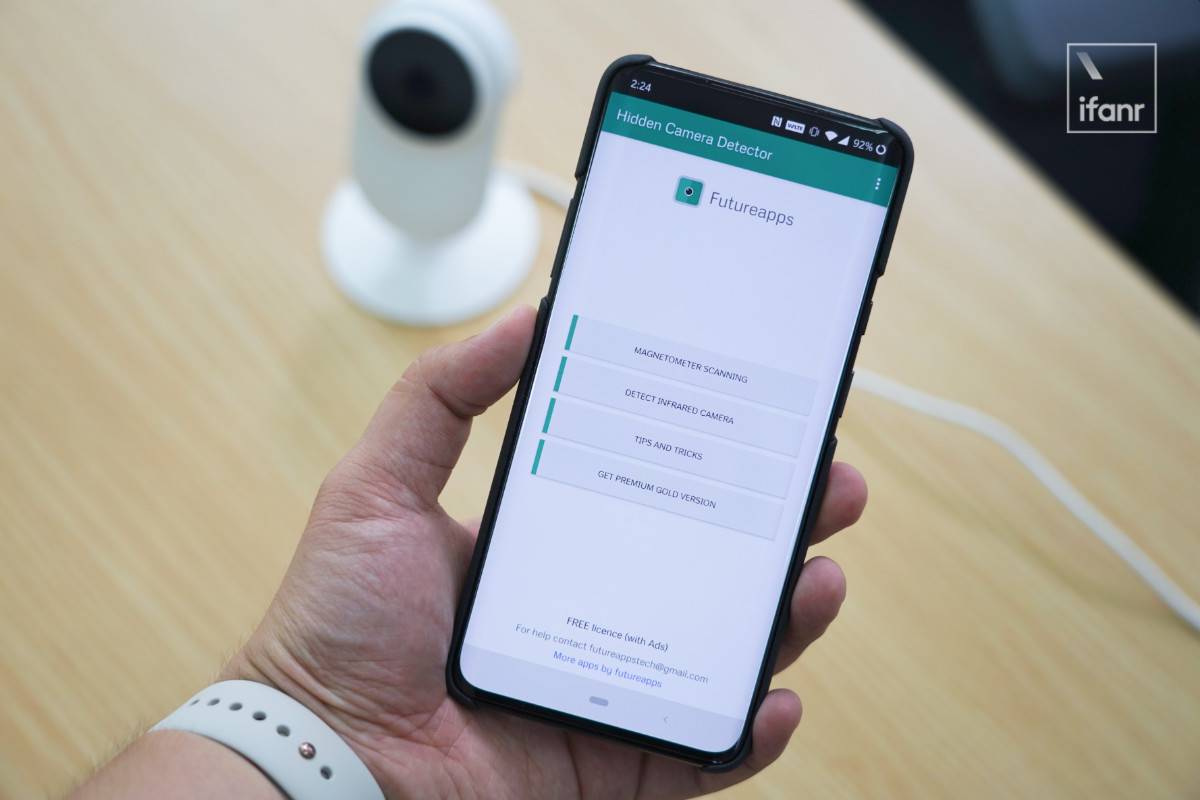

因此,和「手机检测法」一同出现的还有各种各样的检测 app,这些 app 有需要付费的,也有免费下载的。

软件检测法丨上手容易度:

;实用度:

;实用度:

譬如我们测试的《Hidden Camera Detector》就是通过手机的磁传感器对偷拍镜头进行检测,若检测到附近有相机在工作,指数就会直线飙升。

然而即便是我放到家用镜头前,app 也没有任何反应或提示,而且由于磁感应器需要和镜头有相当近的距离,要是面对天花板这些摸不着的地方,软件检测也无能为力。

因此,app 检测方法我们只能作为一个参考,因为受限制和受干扰的情况实在太多了。

相机探测器丨上手容易度:

;实用度:

;实用度:

网上有售偷拍设备,自然也会有「防偷拍」的工具。我们手上的这个检测工具售价 200 元,商家告诉我,这个工具能检测偷拍和偷听,只要在房间里打开工具,若是附近有偷拍镜头,工具就会立即有回报。

真有这么灵?

其实还真可以检测出来的,因为检测器是通过相机信号进行识别,若是在一个空旷的场地、房间,检测器是不会发出任何警报。

但若是附近有监控设备,工具就会持续震动并发出警报声,就像这样……

不过检测工具也并非万试万灵,倘若我在办公室打开检测器,它同样也会发出刺耳的提示声。

因为办公室都是数十台正在使用无线网络办公的电脑,检测工具会受到无线网络干扰而失灵。

探测器上的镜片丨上手容易度:

;实用度:

;实用度:

检测工具也包含了一块红光镜片,具体原理就是通过红光对物体进行照射,若是有隐藏镜头,镜片就会呈现出反光点。

我在小黑房里对照着笔形相机进行测试,确实能在短时间内找到镜头的反光点,不过得细心观察才能发现出来。但若是镜头被隐藏或检测角度偏移,那么这个功能也未必能把相机给「揪」出来。

热成像仪丨上手容易度:

;实用度:

;实用度:

除了专用的检测工具,网上还流传着一种用热成像仪的检测方法,具体原理就是通过热成像仪去找到正在工作的镜头。

比如通过热成像仪,我就能找到这支「有温度」的钢笔。

▲ 热成像仪找到了两个设备,一个是家用摄像机,一个是笔形摄像机,但实际上在他们之间,我放了一根普通的签字笔。

然而尽管热成像仪能帮我定位相机,但热成像仪的售价本身也不便宜,像我测试在用的 FLIR One 就要价千元,入门款也要数百元起步。

况且,热成像仪的方法也不太准确,毕竟面前有温度的物体,何止偷拍用的相机一个?

03 丨无论电商抑或民宿,平台的责任很重要

经过以上几个场景测试,我们也大致能了解到隐藏摄像机的原理和几种防偷拍的方法。

当然,无论是过去的相机检测法还是专业检测工具,从测试结果看,它们能起到的作用都相当有限,而且从现实角度出发,相信大部分人也不会人手备上检测工具,然后每次进门都对每个角落扫描一遍。

因此归根到底,除了我们自身需要有防范意识外,作为平台的电商企业也应立即禁止打着擦边球销售的盗摄、盗录商品,加大惩罚力度,而并非只是让店铺关闭草草了事,否则在 300 天后的今天可能会再次发生相同事件。

此外,服务场所或租赁平台也应对住客的隐私安全问题负责,在隐私泄露问题泛滥的今天,不只是贴上一张公文、一句道歉就让住客的损失随时间而去。人民日报在今年 5 月的时评《斩断偷拍的黑色利益链》中表示:

对酒店、民宿行业来说,应加强自律,将防偷拍列入服务规范,提升安保措施。对于公交车、地铁、公共卫生间、商场试衣间等场所,不妨加强巡查、放置醒目的警示牌。只有动员更多社会力量参与,才能让偷拍行为不再发生。

好消息是,截止至 6 月 28 日编辑发稿前,纽扣、笔形摄像机已被平台下架,店铺信息显示已经关闭。但即便如此,这只不过是在销售隐藏摄像机的其中一家,偷拍问题到底何时解决,仍有赖于社会各界的重视和力量。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

爱范儿 | 原文链接 · 查看评论 · 新浪微博

from 爱范儿 https://ift.tt/2XajB7b

via

IFTTT