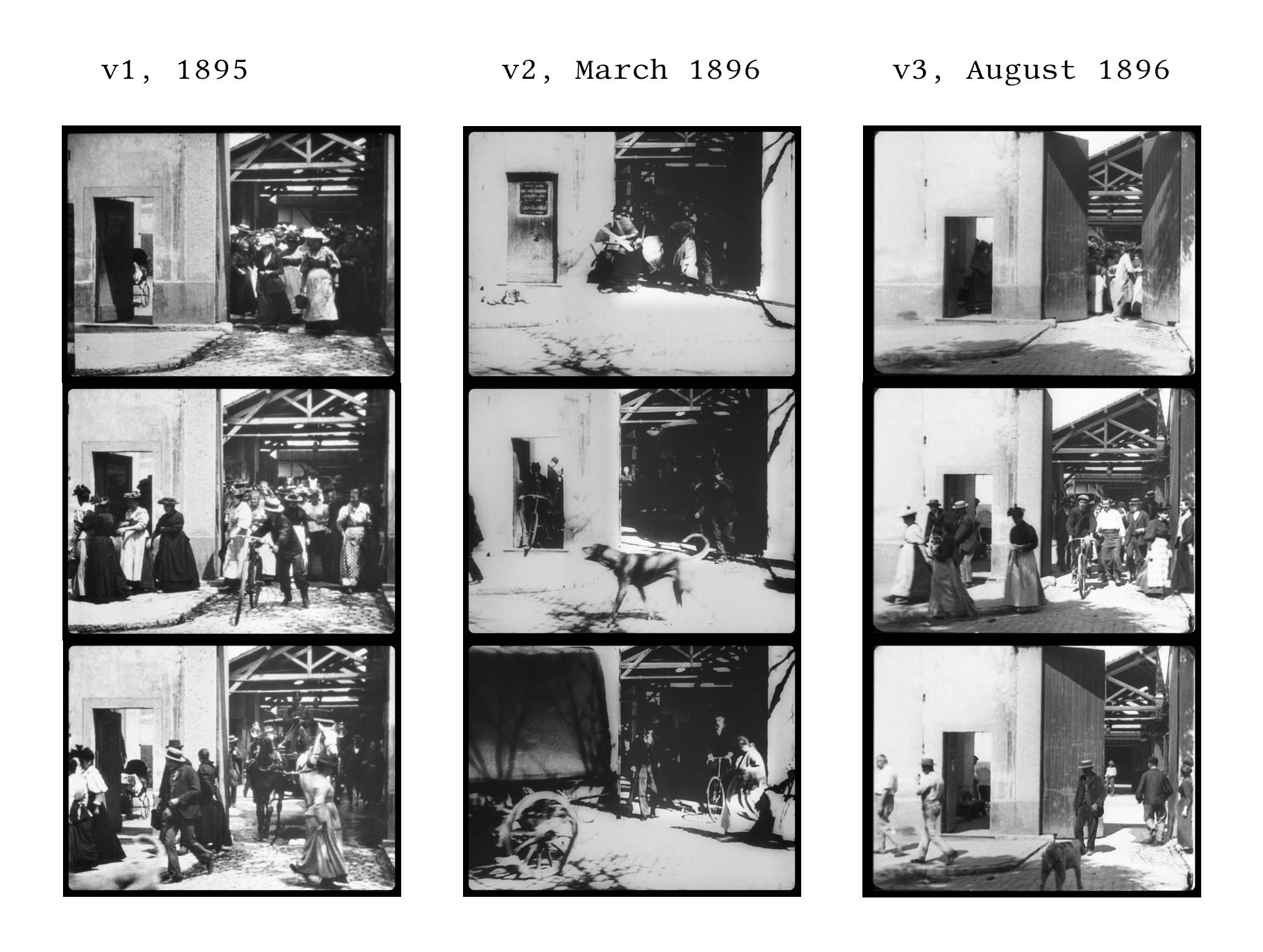

1895 年 12 月 28 日,法国人路易·卢米埃尔用放映机公开放映了电影《工厂大门》,现场观众们为画框中栩栩如生的人物、景物而惊叹,电影向大众揭开了它神秘的面纱,这一天也被认为是电影的生日。

▲ 工厂大门放映的几个版本.

随着技术进步和电影人前仆后继的努力之下,一百多年来电影形成完善的娱乐工业,那个小小的矩形画框,承载了一个又一个梦,让人沉醉其中。

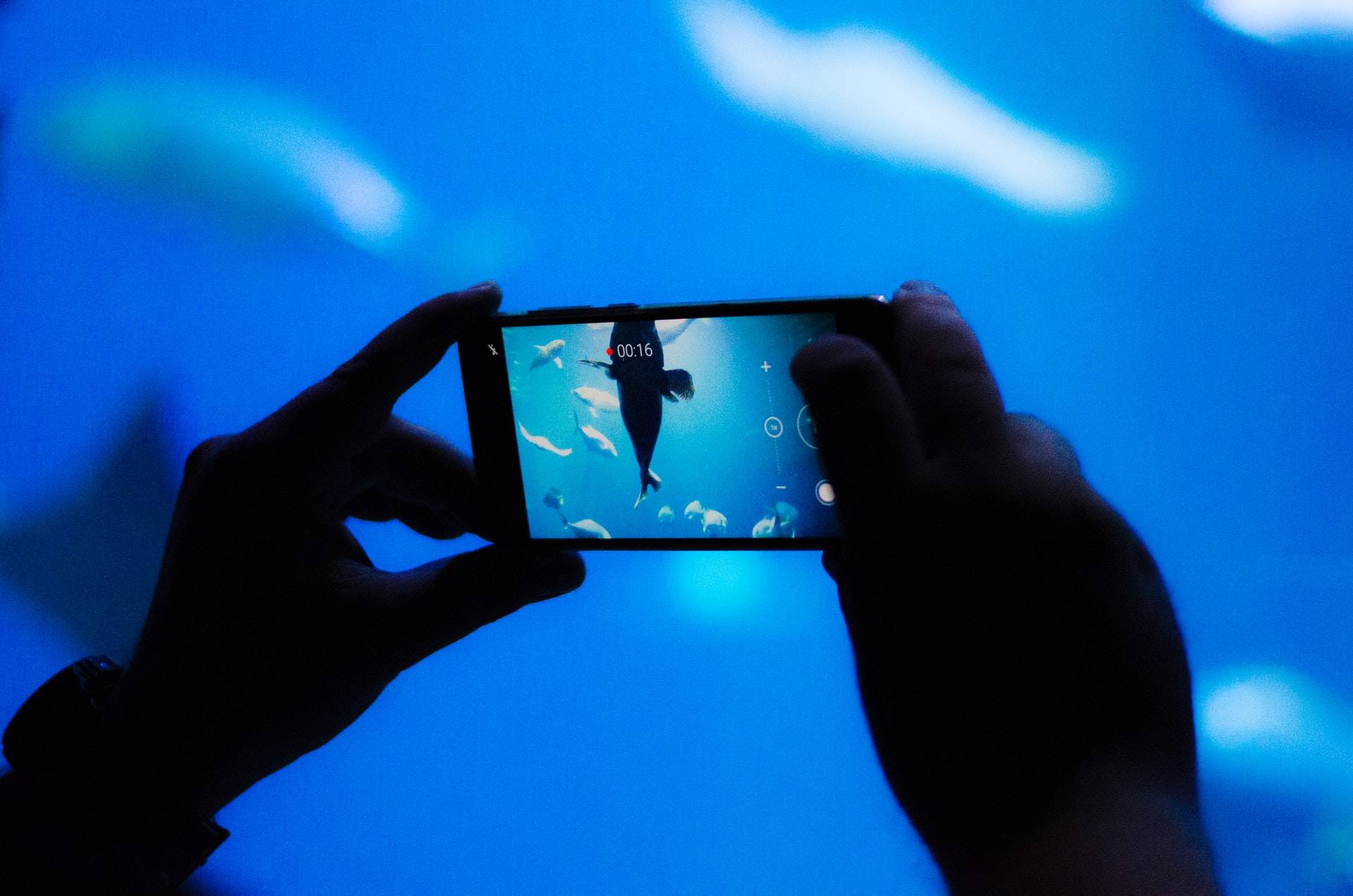

技术的发展让它的形态、表达方式发生着改变,智能手机和各大视频平台的普及,视频化表达在今天变得越来越普遍,也催生了手机电影这一事物。

用手机拍电影,有什么不同?

手机电影最近出现的一次是在中国金鸡百花奖和华为联合举办的第 33 届中国金鸡百花奖手机电影分论坛上,但其实这已经是第二次手机电影进入金鸡百花奖了。

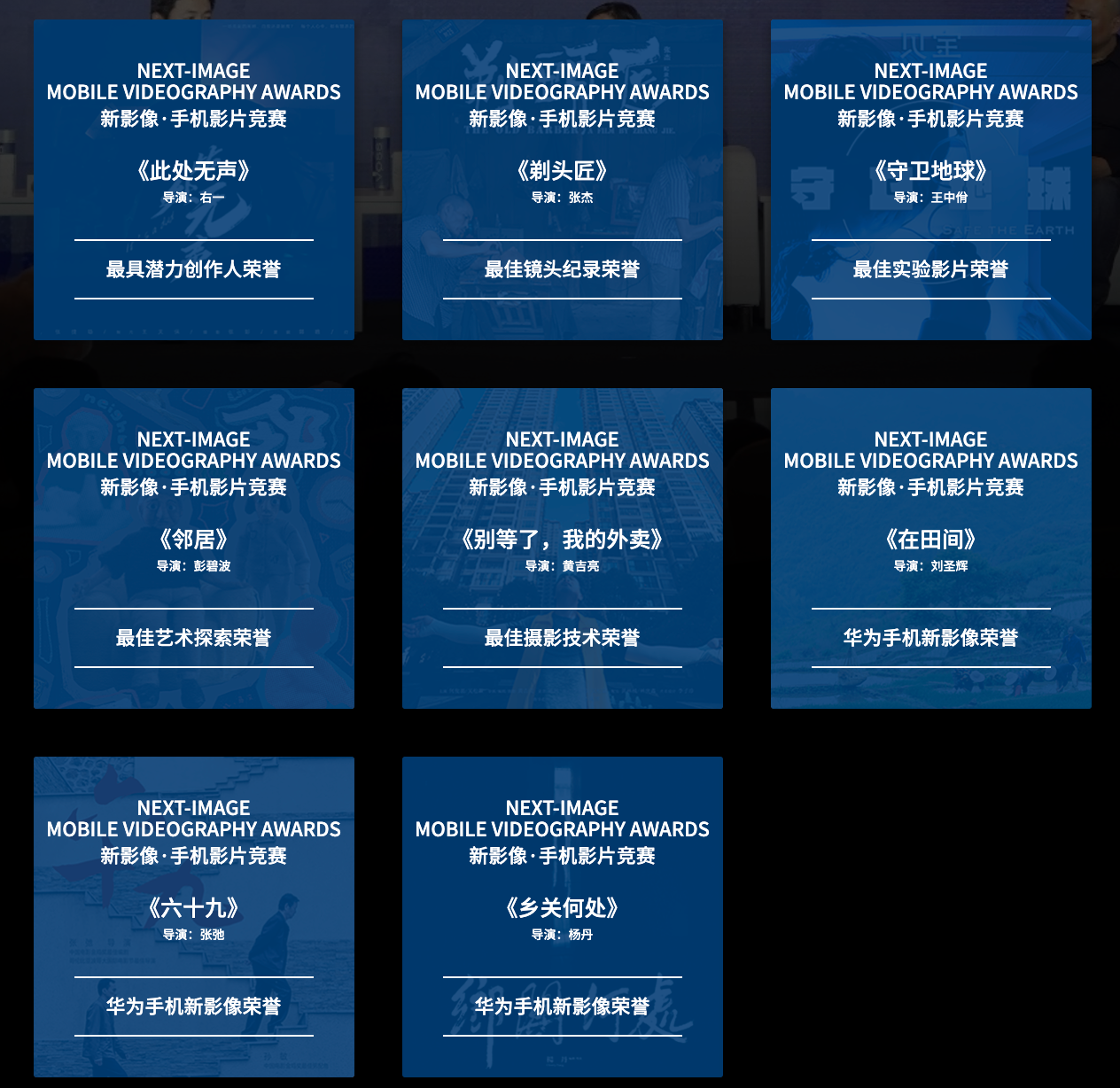

去年金鸡奖就和华为联合举办了新影像・手机影片竞赛单元活动,向公众征集手机电影作品,今年算是竞赛单元真正的开花结果。《此处无声》、《六十九》、《剃头匠》等八部影片获得了竞赛大奖。

这八部影片基本上都是由手机拍摄的,在画面和剧情乃至创意方面都表现出了相对不错的素质,活动上华为联合金鸡奖组委会共同开启了 “新影像•手机电影计划”,向全球公众征集手机影片作品。

对这八部影片感兴趣或是想参赛的朋友可以到金鸡电影节的官网观看或了解信息。

不过,最让人好奇的还是这些影片是如何拍摄的、和传统电影工业团队分工合作制度有哪些不同的地方,展现了哪些变化。

获奖影片《六十九》的摄影师,也是知名纪录片《千锤百炼》的摄影师汪士卿用亲身解答了这一问题。《六十九》是一部聚焦「空巢老人」生活状态、与儿子之间情感联系的故事片。

这条短片有一幕是主角驾车行驶,据摄影师汪士卿介绍这一幕他仅使用一部华为 P40 Pro 和手机稳定器在车内拍摄。

▲《六十九》片段

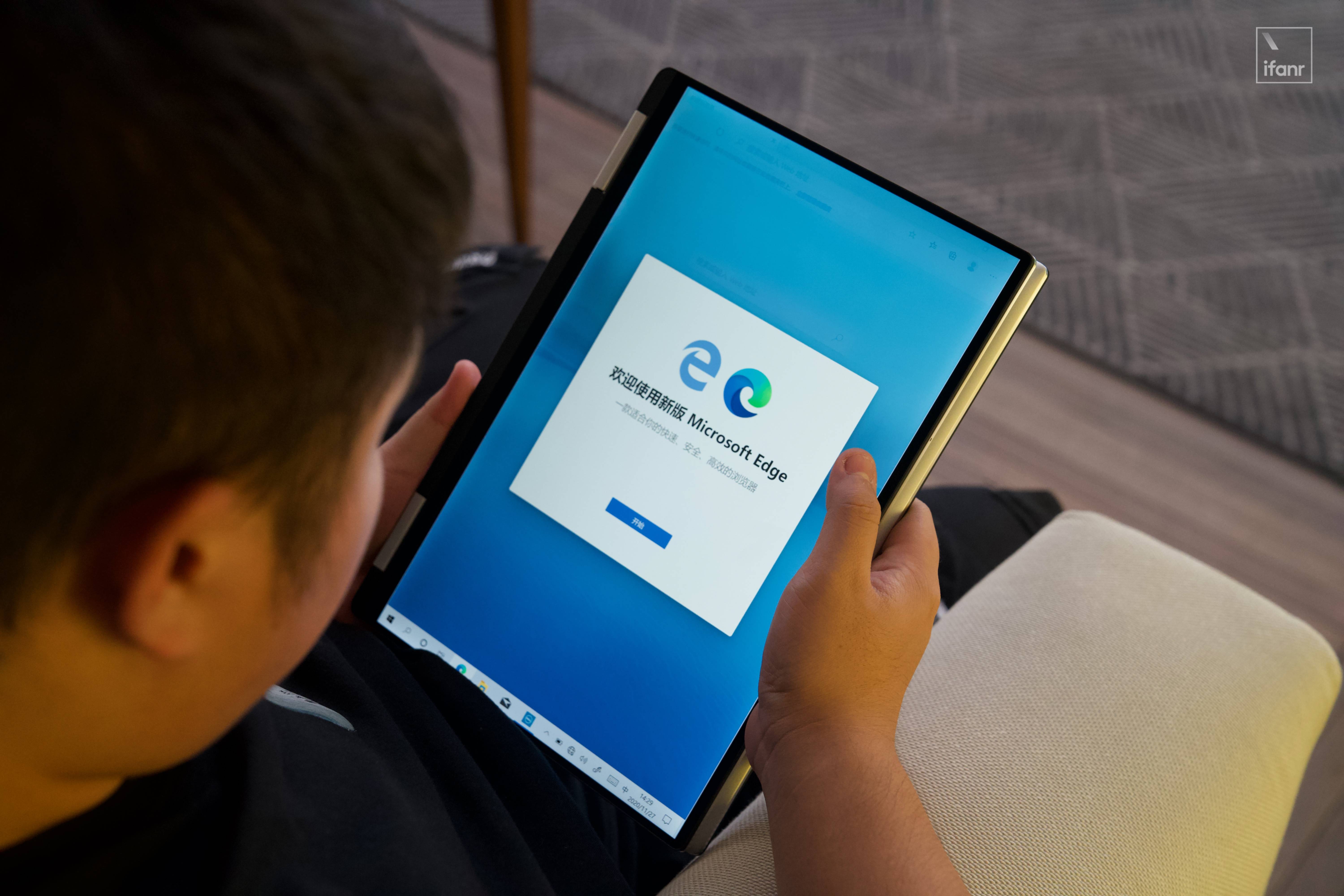

有趣的是,《六十九》的导演张驰并没有大型监视器监听拍摄画面,而是用了华为平板电脑的多屏协同功能作为实施监视器,和索尼相机配合手机、平板电脑传输画面的 Imaging Edge Mobile 应用有着异曲同工之妙。

在传统电影工业体系中,拍摄这种片段往往需要在车上加装各种拍摄器材,甚至多安排一辆车跟车拍摄,相应的剧组人员也要增加。现在用手机拍摄之后,不但剧组人员减少,所用设备也减少了。

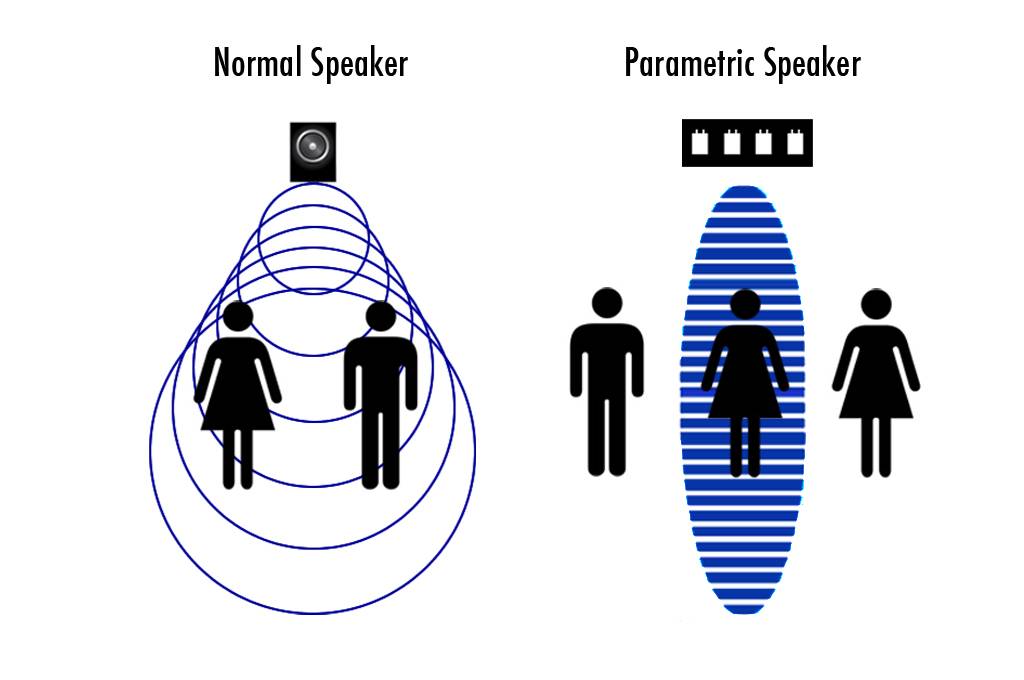

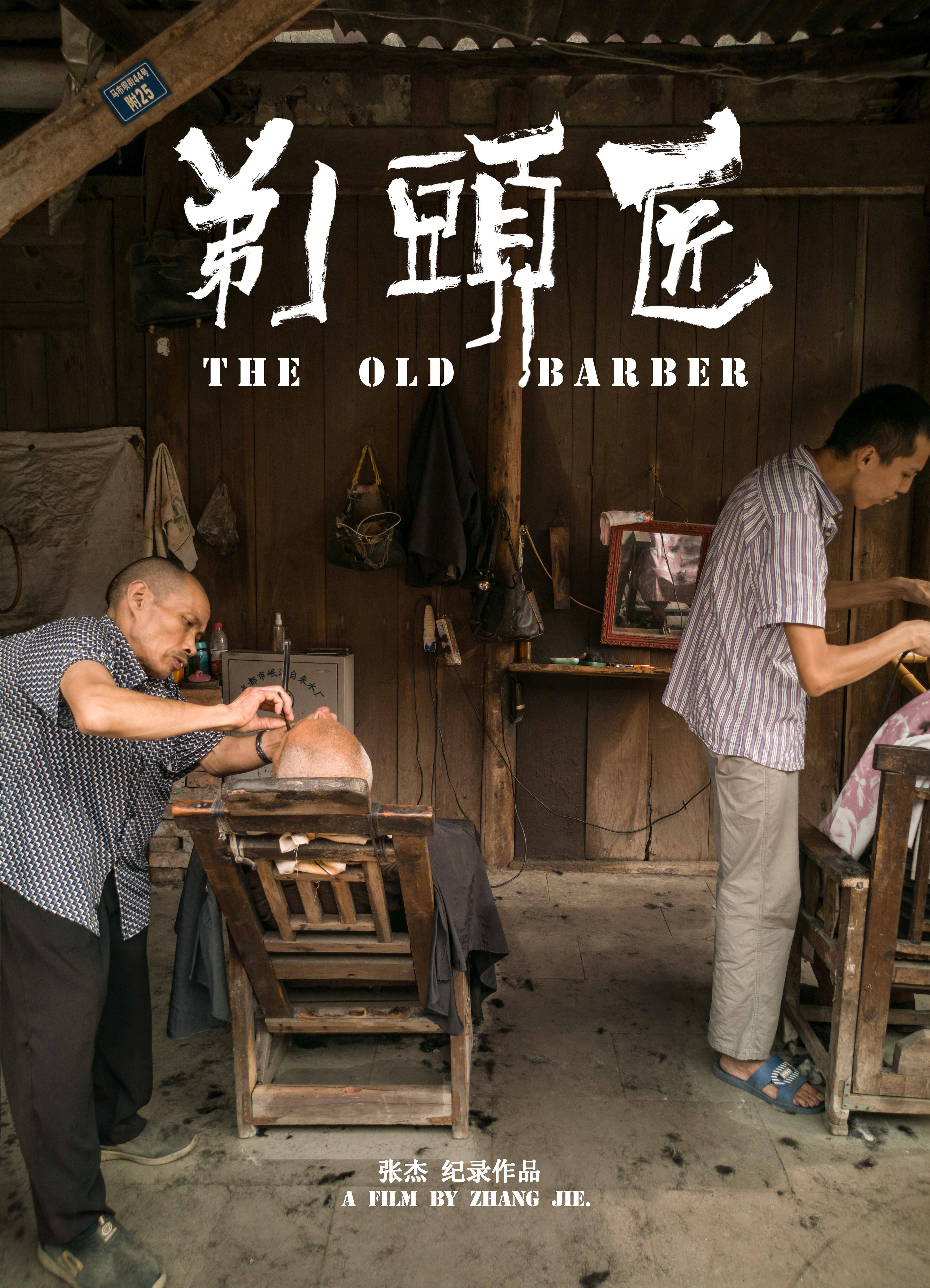

而在《剃头匠》这部记录一位从事剃头事业 45 年的师傅生活状态的影片中,手机的便携性、小型化优势体现在降低对主人公的侵犯性。

▲ 点击观看原片

它不像大型摄影设备或者传统电影工业中,一位演员表演时需要一个剧组的支持,正如导演徐峥所说:100 多个人看着你演戏。

对于非专业演员来说,着实压力不小。

这里手机其实是作为小型拍摄设备在整个拍摄过程中发挥作用,而传统电影工业中小型拍摄设备也是重要组成部分之一。

作为一位有着 20 多年摄影经历的摄影师,汪士卿就表示在拍摄纪录片需要近距离跟拍时常常会用到小型摄像机。

这也和摄影师的工作环境有着密不可分的关系,大型摄像机肩扛或者操控对摄影师体力都有着不小的要求,一旦需要长时间拍摄摄影师很可能扛不住,这时小型设备就能发挥它的优势了。

导演、演员徐峥在接受采访时也表示常常会使用手机拍摄一个镜头 demo 给摄影师参考镜头的运动方式应该是什么样的。

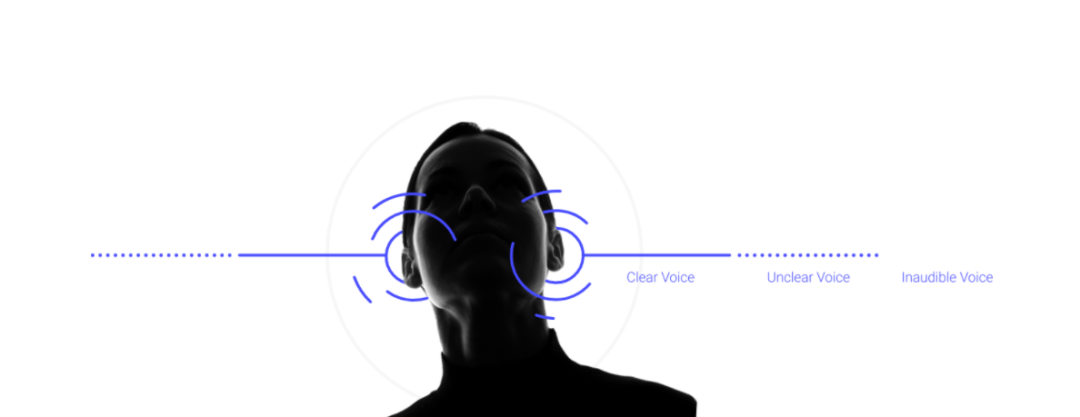

而在实验性的手机电影《守卫地球》中,手机形态就影响了影片的内容表达,首先是竖屏,其次是影片基本上采用了前置摄像头拍摄内容的方式。

和传统电影工业中摄像头模仿人的视角以促进观众沉浸到故事中不一样,《守卫地球》用手机前置摄像头的视角,让观众对疫情、对影片有更为深刻的了解,进而沉浸到故事当中。

当然,这几部获奖影片和传统的院线电影乃至视频平台的影视作品仍然有一定的差距,但它们已经充分展现了手机电影的特性和实际应用意义。

手机电影的未来

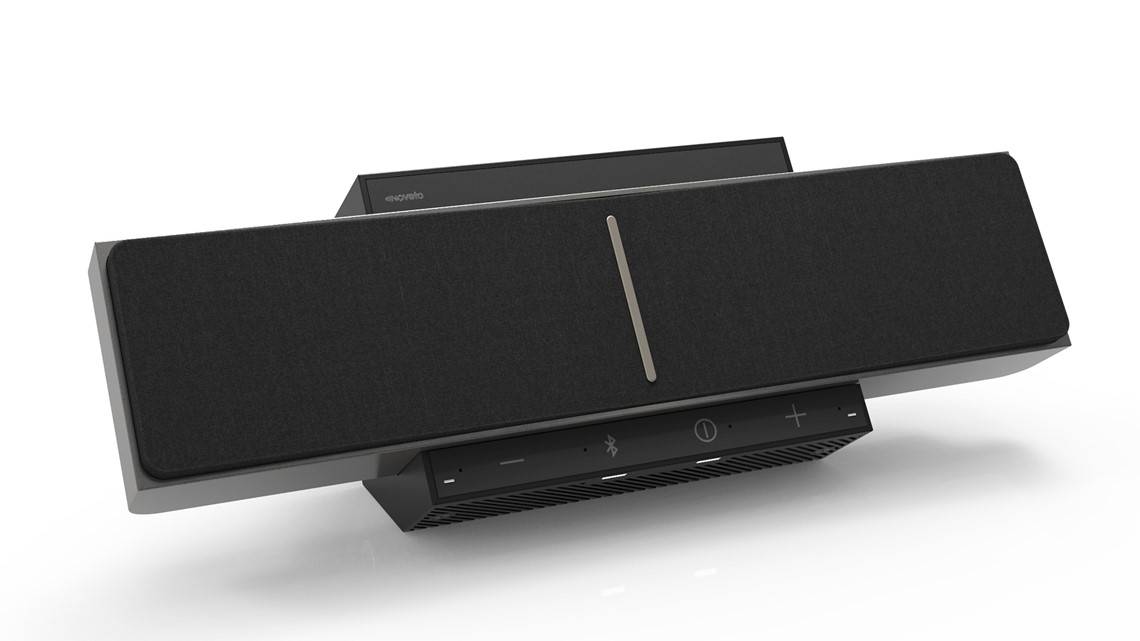

在汪士衡透露的幕后故事中,《六十九》的拍摄仅用到一台华为 P40 Pro 、稳定器、一块黑色滤镜,以及使用大疆无人机绑定手机航拍记录部分内容。

相比之前的手机电影,需要大量团队人员支持,且用上了不少外接镜头、滑轨、专业灯光支持等外部设备上,要减少了许多。

而外部设备、大量专业人士支持也是此前手机电影备受质疑的地方,像 2018 年的热门手机影片《三分钟》,2011 年由韩国知名导演朴赞郁手机拍摄的电影《波澜万丈》获得金熊奖等案例都被吐槽过是噱头。

它们大多在手机上外接了专业拍摄镜头、大量的滑轨、以及专业的后期制作,到上映时已经看不出多少手机拍摄的痕迹,手机拍摄成了一个彻彻底底的噱头。

即使是在手机影像性能大增长的今天,用手机拍出来的短片,还是会让人疑虑,是手机自身的素质影响权重更大还是大量外部支持所得的结果。

这里其实我们进入了一个思维误区,手机电影和传统院线电影成为了互斥的,手机影像性能的增长,是不是只有向专业电影工业设备靠近这一个方向呢?

导演徐峥提到了另一个解题思路,他认为:

手机不应该是不断升级,最后变成电影设备。手机电影应该是在它自己的一个空间,包括手机所能连接到的互联网的特性上做到它的极致。

这其实是一直以来对手机电影探讨的一个盲点,为什么手机电影要追求和传统电影一致,在客观条件限制下,手机电影能否成为日常记录短视频和传统电影长片中间的一个内容类型,甚至形成它独有的产业链。

这也是整个金鸡百花奖手机电影分论坛讨论最多的地方,包括导演徐峥、著名的电影摄影师杜杰、 华为消费者 BG 副总裁李昌竹等行业知名人士都发表了相关看法。

说到这,可能有人就会想起近年来涌现的一个新内容类型——短视频剧集,它们是典型的为手机消费而生的内容产品,其时间大多都是 5-10 分钟以内,以竖屏形式为主,在抖音快手、乃至爱奇艺等主流视频平台上十分活跃,且已经形成了一定的传播声量和商业影响。

▲ 快手「小剧场」内容聚合页

去年 4 月,快手在 App 内新增了一个功能位——小剧场,作为一个内容综合页展现站内短视频剧集内容,其中播放量过亿的剧集并不少见,而此前更为知名的则是爱奇艺推出的《生活对我下手了》竖屏剧。

其营收有和传统影视类似的与视频平台分账、也有 MCN 机构通过广告植入盈利,快手上还有相应的付费影视内容,大多也是由站内大号拍摄的短片剧集直接售卖。

▲ 快手付费影视内容

如果拿《六十九》和主流的短视频剧集对比,会发现《六十九》的质量呈现更好,手机是能够完成较为不错的内容剧集的,竖屏也更符合短视频平台内的消费。

与视频平台内容消费相结合,确实是手机电影的一个新方向。

而在国外,手机电影也是作为整个电影市场的一个补充,它们大多都是独立电影,受限于成本而尝试用手机完成部分拍摄。

2014 年导演 Ricky Fosheim 用手机完成了惊悚影片《不安的心》,成本仅 10 万美元,而在 2015 年美国独立电影导演导演肖恩・贝克则更进一步,用手机拍摄、后期剪辑制作完成了影片《橘色》,并于同年 7 月 10 日在美国上映。

▲《橘色》

从 2007 年初代 iPhone 发布到现在,智能手机也不过走过 10 多年的历史,而手机电影和百年电影工业相比更是一个牙牙学语的孩童,它仍然不够成熟。

然而纵观百年电影工业史,技术的发展也影响着电影内容表达方式乃至内容的变动,相机技术的提升带动了画质提升,哪怕是之前导演李安力推的 120 帧率电影之所以没能获得认可,也是因为新技术变革下,需要新的表演方式乃至内容呈现方式。

手机电影作为新技术的产物也是,在它左边是传统电影工业,在它右边则是发挥自身特性并与互联网相结合。

至于最终它会走向何处,恐怕只能等时间给我们答案了。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

from 爱范儿 https://ift.tt/2JmoHXP

via IFTTT