最近在朋友的怂恿下,我重新开始玩起了端游,发现好玩的游戏年年都有,但现在的游戏跟十年前比起来,似乎除了画质有所提升外,模式到游玩设备都没有太大差别。这个领域亟需一场变革。

而且说不定这场革命的主角,正是我们熟悉的 G 胖。

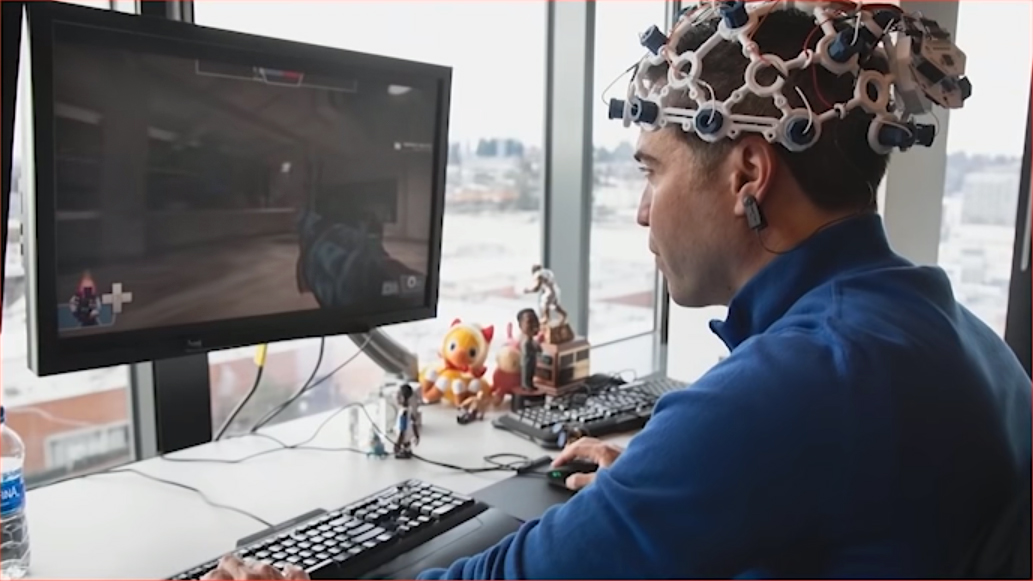

▲ 图片来源:1 News 采访

Valve 游戏公司(俗称 V 社)的创始人 Gabe Newell,日前接受新西兰媒体 1 News 的采访时,表示了自己对脑机接口技术(Brain-Computer Interface,简称 BCI)有着强烈兴趣。

脑机接口技术可以为玩家带来什么?

他认为这项技术值得游戏开发者持续关注。因此,这家游戏巨头也正在为游戏开发者制作相关开发套件。

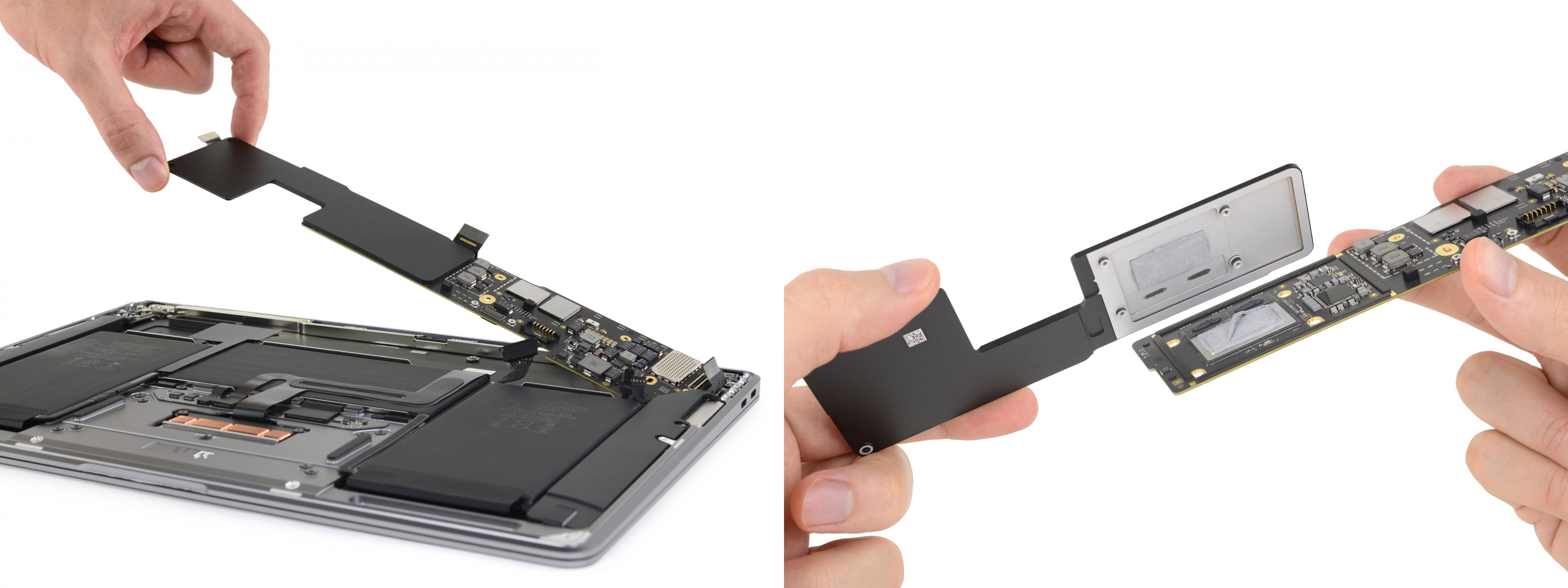

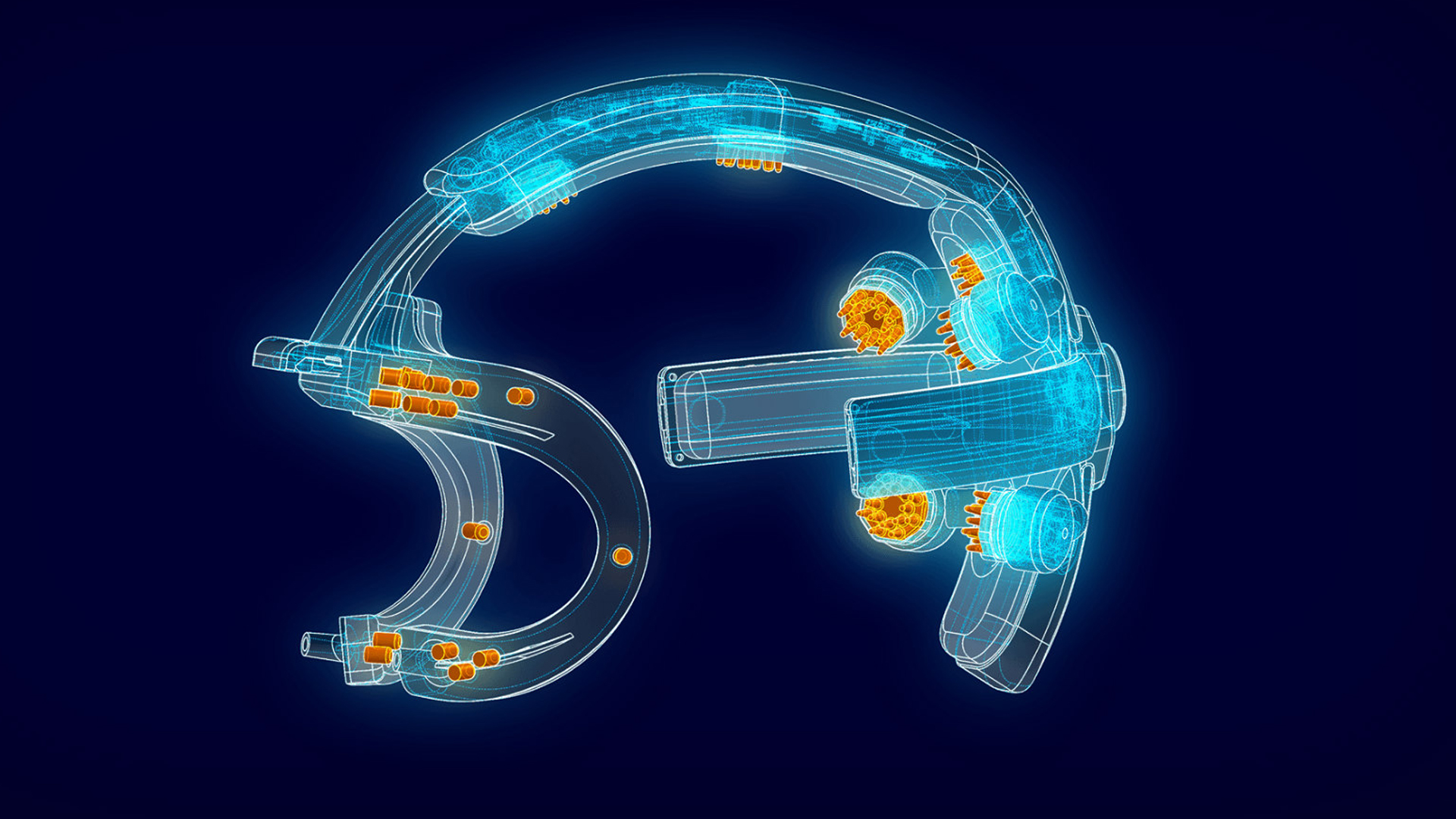

▲ Valve 开发人员佩戴 OpenBCI 设备进行测试

Valve 作为业界标杆,曾推出过「半衰期」、「传送门」、「求生之路」等脍炙人口的游戏,还有起源引擎、Steam 游戏平台等颠覆行业的技术沉淀。

所以当 G 胖说对脑机接口技术感兴趣,他是认真的。

这让我联想起 V 社在 2020 年推出的半衰期-艾历克斯(Half Life-Aylx)这款 VR 游戏。

玩家中流传着一种说法:半衰期系列的每一代作品,都会用上一些新东西。

一代的有电影叙事,二代有起源引擎,艾历克斯有 VR,说不定玩家们苦苦等待的三代续作,会是 V 社在脑机接口技术的首次尝试,甚至有可能与 VR 技术结合,带来一次游戏变革,让「头号玩家」中的场景成真。

G 胖向记者透露,其实 V 社内部包括他自己在内,对脑机接口技术的研究已有数年时间,且他们正与 OpenBCI 共同开发一个开源的 BCI 软件项目,其他游戏开发者也能用这种外观像是魔改过的 VR 头盔的设备,读取玩家的脑电波信号,作用到游戏当中。

▲ OpenBCI 头设-Galea

根据目前的信息看来,G 胖想用脑机接口技术读取玩家的脑电波,实现不用手不用脚,光是用脑袋想想便能控制角色或物体的动作,以摆脱手柄一类的外部控制设备,结合现有的 VR 技术,让玩家享受到更具沉浸感的游戏体验。

▲ Valve Index VR 头设

当然脑机接口技术不仅可以读取脑电波,实现你躺着玩游戏的梦想;未来还有更大的想象空间。可以简单粗暴地将此类比成 USB 接口,只不过这次是让人脑与机器建立零距离链接。

譬如,瑞士的 MindMaze 公司就曾将 VR 与 BCI 技术结合,读取佩戴者的脸部肌肉神经电信号,使得 VR 虚拟角色的面部神情更加传神,细节更加丰富。

新技术的出现,总会伴随一些不和谐的声音

脑机接口技术的诞生,给人留足了想象空间,愿景令人憧憬,但同时还散发着一丝丝寒意。

不少影视作品都曾警告过人们,在打开这个「潘多拉魔盒」之前要三思。

电影「源代码」用 90 分钟讲述了军方通过脑机接口读取一辆遭受炸弹袭击的列车上的乘客脑波记忆,不断重现当时场景最终找到真凶的故事。

▲ 源代码(2011)剧照

一名底特律市的警察被仇家暗算后,躯干尽失,仅剩大脑和心肺可以工作,高科技公司 Omni 利用脑机接口和机械骨骼将这名警察从死亡边缘救了回来,使他成为了一名「机械战警」。

▲ 机械战警(2014)剧照

曾被封为神作的「黑镜」,也有过对脑机接口技术的探讨。

在第一季第三集中,未来人类已经实现通过脑机接口提取记忆,并可随时查看。

一旦记忆有了监控录像一般的实体画面,所有秘密都藏不住,剧中男女主角也因此产生争执,引发一场悲剧。

而在 1999 年上映的「黑客帝国」中,有人选择直面残酷现实,也有人选择连上脑机,欣赏着镜花水月,即便双手奉上意识也在所不惜。

▲ 黑客帝国(1999)剧照

某种意义上,这种场景已经在现实中发生了。

导演和编剧们,借电影的壳,畅想着人与机器无缝连接后所带来的便利性,也袒露了对后续可能发生的问题的恐惧,这种恐惧源于人类对未知事物的天生排斥。

然而这些电影对脑机接口技术的着墨并不多,多为引子一笔带过,或有意或无意地让这项技术显得不那么具有侵略性。

游戏「赛博朋克 2077」中脑机接口技术的应用场景则更为丰富,有些天马行空,换个角度去看,更像是在造超能力者。

回到现实中,脑机接口技术仍处在萌芽阶段,更多地被运用在医疗领域,譬如用脑机接口控制仿生义肢,甚至让瘫痪人士恢复肢体的运动能力。

人类对神经科学的研究,仍算是刚起步

热爱运动的 Ian Burkhart,在大一暑假时与朋友一同去往位于北卡罗莱纳州的外滩群岛,并在一次错误的海滩跳水尝试中发生意外,致使四肢瘫痪,脖子以下失去知觉。

他参加过复健但收效甚微,于是 2014 年选择加入了俄亥俄州立大学和巴特尔纪念研究所的合作计划,在大脑中植入脑机接口,通过对体感神经纤维进行刺激,让他恢复了右手部分触觉和运动能力。

即便在每次使用前,Burkhart 都得连上电脑,且在手臂上绑上一堆线缆,这副场景并不如科幻片中的那么完美,但他因此恢复了右手的运动功能,能拿起杯子、牙刷、可乐等物品。

同样的技术,也可用在中风、渐冻症、肌肉萎缩性侧索硬化症等病症患者身上,让他们重新获得说话、打字等能力。不过此类技术距离成熟量产还有很长一段路要走,其高昂的造价,也不是一般家庭能够承担得起的。

在这个庞大的脑科学研究领域中,还有一张熟悉的面孔,爱倒腾的埃隆·马斯克。

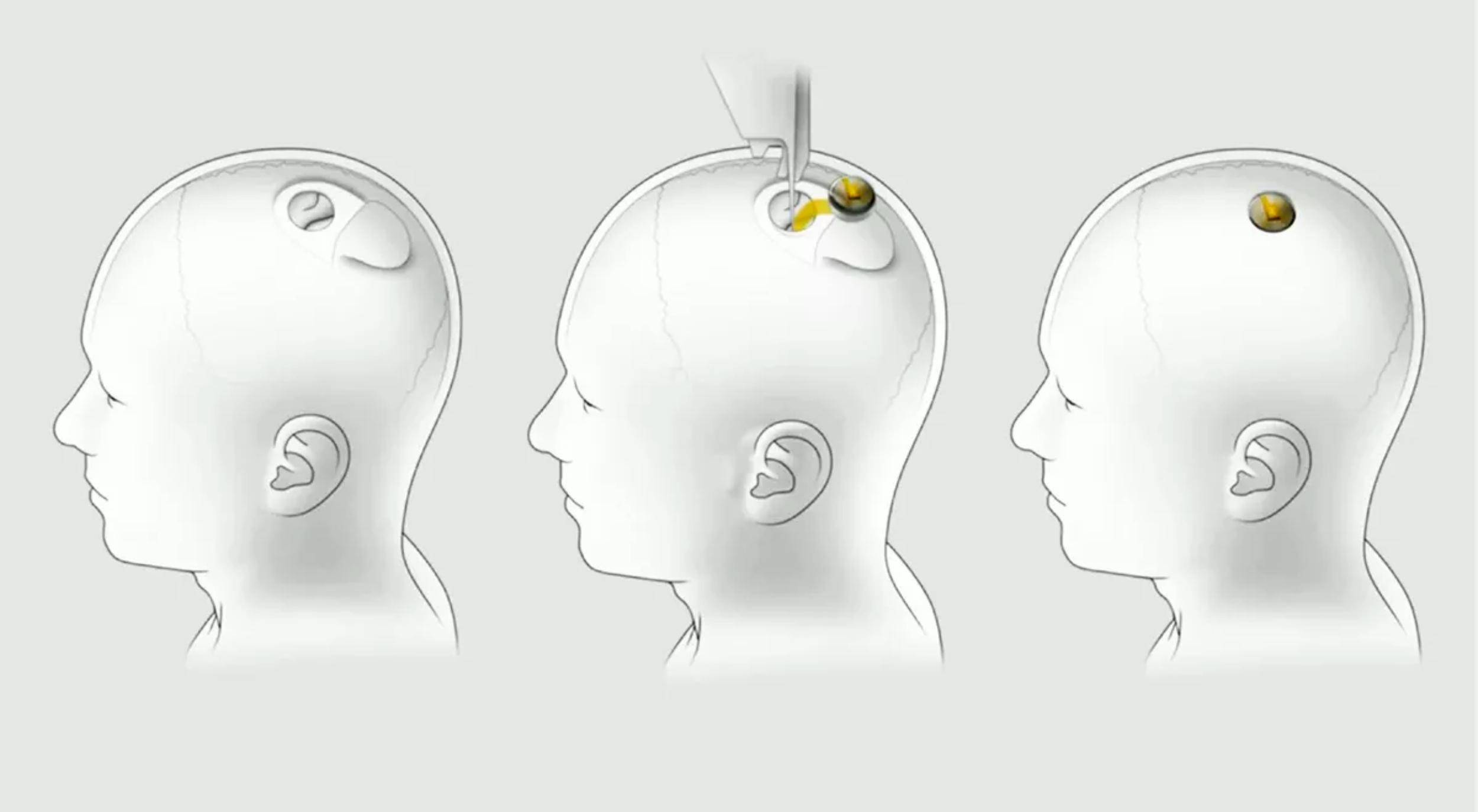

他除了造火箭和电动车外,也想着研究人类的大脑。在刚刚过去的 2020 年里,他向世人展示了他所创立的脑机接口公司 Neuralink 的最新脑机交互产品,LINK V0.9。

使用之前,需要一台专门设计的手术机器人,将一块硬币大小的芯片植入到大脑中,功能尚未明晰,目前主要用于监测人体健康,其他用途都还只是设想。

另外,那次发布会上台演示的是三只实验小猪。

或许是为了减轻观众对入侵式脑机接口这种新事物的恐惧,也或许是尚未进入人体实验阶段吧。

无论何种原因,都像极了大部分人对脑机接口技术的看法:既想早日体验到;又害怕其中可能引发的种种风险。

其中一种风险,在现实中已有所显现。

BrainCo 脑机接口公司推出的头环产品。那是一款采集佩戴者(如学生)的脑电波,分析其中有关注意力的信号,实时跟踪注意力的变化,并生成报告,供学生、家长、老师们参考的「学习辅助工具」。

此前 BrainCo 的产品因校友捐赠而出现在一所学校中,供学生在课堂上佩戴使用。家长看到它能帮助自家孩子提高成绩而感到欣喜,学生们却因感到被监视着而心生焦虑。

毕竟以前比的是考卷上的分数,现在还多了个注意力指数,稍有一点走神,家长都能从报告中看到。

以上几个案例,也只是脑科学研究领域的冰山一角。

虽人类对大脑的研究早在数个世纪之前,就已有人涉足过,我们对这个软绵绵且极其脆弱的大脑仍知之甚少。

我们甚至不知道,仅靠人脑,是否足以理解人脑。

而对于脑机接口的研究,更是在近 30 年内才开始,现在就谈脑机接口的阴暗面似乎为时尚早,但希望每一个人,都对这个领域保有一定的认知和敬畏。

如果在不久的将来,人类真的只需用脑就能玩游戏了,那我们还能分清楚虚拟与现实吗?

所幸就目前看来,这问题离我们还很远。

题图来源:头号玩家

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

from 爱范儿 https://ift.tt/3j58QLd

via IFTTT

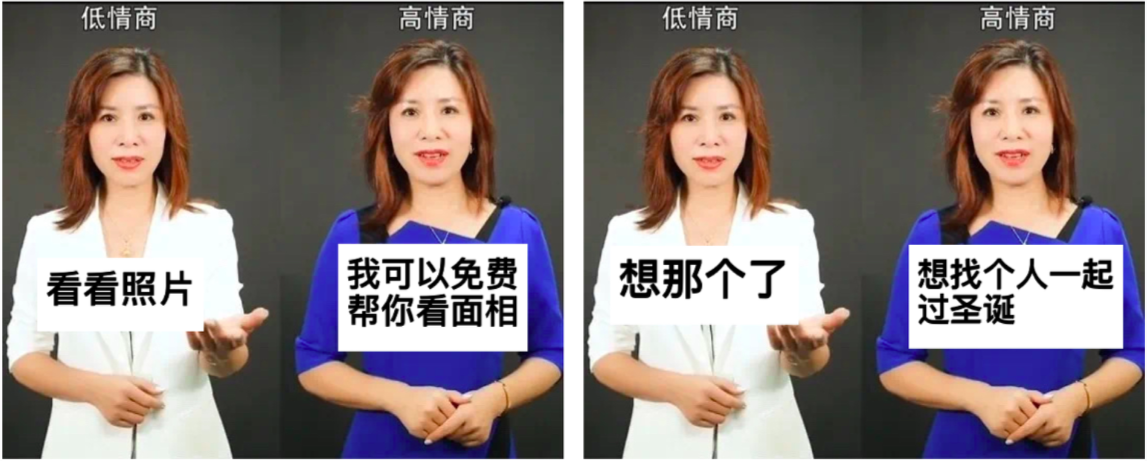

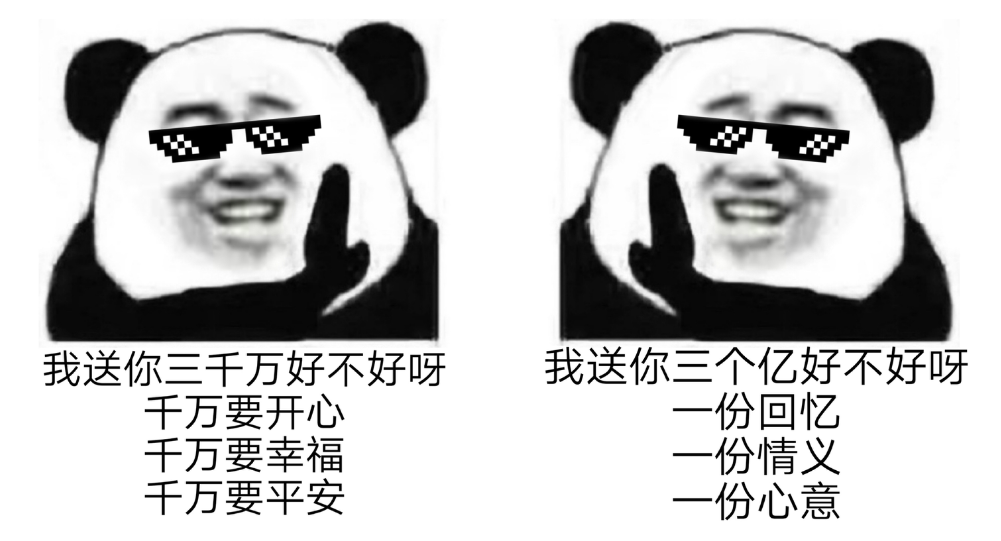

在一波又一波「高情商 VS 低情商」的梗图下,旧文案虽然看腻了,但每次都有网友能再次推陈出新。

在一波又一波「高情商 VS 低情商」的梗图下,旧文案虽然看腻了,但每次都有网友能再次推陈出新。