即使不算是消费电子发烧友 ,近两年应该也知晓「火龙」这个梗。

▲ 图片来自:《权力的游戏》

主要原因还是在近几代 Android 旗舰芯片接连在功耗上「翻车」,高性能往往伴随着高能耗,随之也伴随着手机热量陡升。

如此带来了一个好处和一个坏处。好处是,厂商们「散热」水平越来越高,坏处是,芯片调校上也越发保守,以及更低的温控墙。

在持续高性能的压榨下(比如跑个《原神》),基本上在 10~15 分钟,产品们都会主动降低芯片超大核的频率,倘若温度依然高升,接下来限制发挥的就是大核心。

反过来说,用上更先进工艺的旗舰芯片,在日常状况下,应该有续航上的提升才对。

但在使用中,续航的提升却是「洒洒水」,成效不大,全靠高功率快充来续命。

另外,还有一点,近来三星代工厂 4nm 工艺不稳定,也算是一个原因。自家的 Exynos 2200 旗舰芯片也出现了表现不佳的状况,并非有意为之。

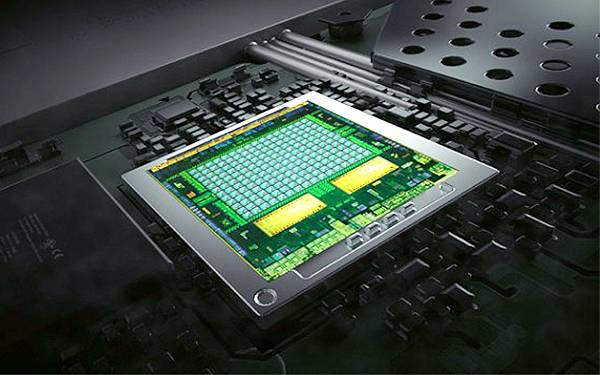

于是,「深受其害」的高通,在刚刚公布的骁龙 8+ Gen1 Soc 上,也高调的宣布用上了台积电 4nm 工艺,并在 PPT 里直接写明性能提升 10%,功耗降低 30%。

似乎,Android 旗舰芯片表现的差,都因为三星 4nm 工艺「太菜」了,所以台积电就是「救兵」么?

台积电 4nm 不过是一块「遮羞布」

台积电与三星,几乎是世界上先进制程芯片生产的两大寡头。二者几乎霸占了世界上 10nm 以下芯片生产的市场。

▲ 图片来自:wccftech.com

几年之间,从 10nm 一直竞争到 4nm,并且它们也在疯狂氪金建造 3nm 产线和代工厂,竞争正在愈演愈烈。

与台积电纯代工厂不同,三星是一家集自主设计芯片、生产芯片以及 Exynos 自有芯片的垂直整合制造(IDM)企业。

10 年前,三星是要领先于台积电,苹果的 A4 芯片也是魔改自三星 Exynos,并由其代工。

由于三星特殊的身份,加上屏幕和内存都要依赖三星,风险过高,苹果便开始扶持台积电,进而转移风险。

历经曲折,台积电新建产线,调拨专业团队,最终拿下了苹果 A8 芯片的独家代工,加上 iPhone 6、6 Plus 的空前热销,促使台积电从中获益颇丰。

后续,苹果的 A 系芯片开始与台积电绑定,并通过资源倾斜帮助其发展。如今,苹果的 A 系、M 系芯片全部由台积电代工,并成为优先级最高的客户,没有之一。

▲ 台积电与苹果深度绑定. 图片来自:appuals.com

与此同时造就了台积电芯片代工高稳定性的「神话」。

5nm、4nm 均落后于台积电的三星,并没有气馁,而是梭哈了一把。对外宣称了一笔 133 万亿韩元(约 8000 万亿元)的投资,剑指 3nm 制程,并借此成为世界最大的 SoC 制造商。

▲ 图片来自:三星

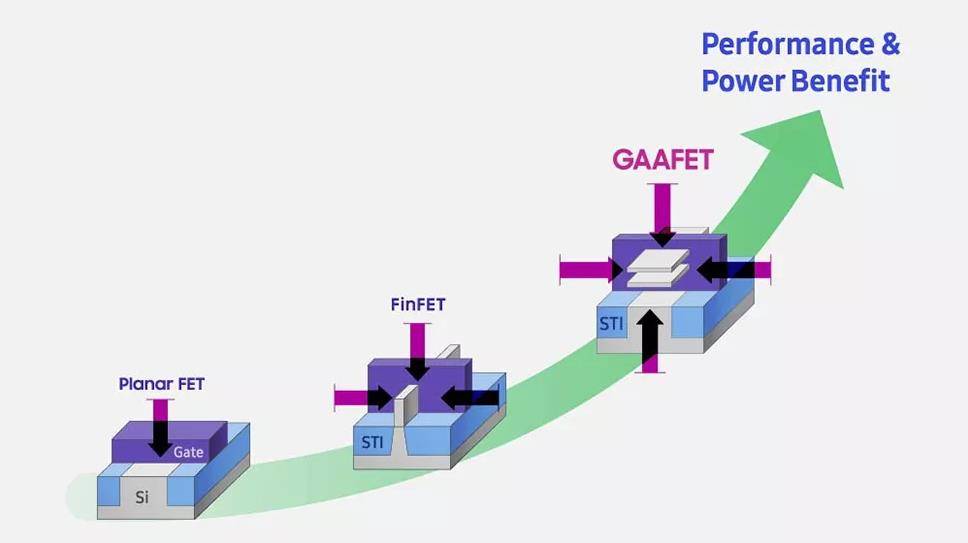

并且,放弃 FinFEET 技术,而是一步到位到 GAAFET 晶体管技术,从而实现对台积电的反超,成败在此一举。

回到当下,三星的 5nm、4nm 晶圆密度和工艺的稳定性都不如台积电,因而反馈到旗舰芯片上来说,确实会有一定的差距。

今年年初的联发科天玑 9000 便采用的是台积电 4nm 工艺,1+3+4 的三丛架构中的 Cortex-X2 超大核(3.05GHz)、A710 大核心(2.85GHz)、A510 中核心(1.8GHz)的频率均远超高通骁龙 8 Gen1。

理论上,它有着更高的性能,和更好的能效比,就是一枚完美的旗舰芯片。

只不过,苦等几个月,当搭载天玑 9000 的旗舰们上市后,真实的能效表现其实与高通版相差不大,倘若不去仔细对比的话,可能根本察觉不出。

而此次高通高调的宣传,采用台积电 4nm 工艺骁龙 8+ Gen1 会有着更佳的表现时,我其实并没有报以多高的期待。

▲ 骁龙 8+ Gen1 发布后,许多厂商的「超大杯」也要回归了,重头戏来了.

鉴于骁龙 8+ Gen1 全面的超频(Cortex-X2 3.2GHz + A710 2.75GHz + A510 2.0GHz),绝对性能会有所提升,至于提升多少还得看厂商们的调校,能效也是如此。

如此,台积电的 4nm 制程工艺,对旗舰芯片的表现更像是一块「遮羞布」,盖住的其实是 Arm 极其孱弱的公版新架构。

Arm 公版架构才是「罪魁祸首」

十年之间,Arm 共更迭了 9 版架构,最新的 Armv9 相对来说是一次重要的指令集升级。

随着指令集的升级,Arm 也对外公布了公版的 CPU IP,也就是我们在骁龙 8 Gen1 和天玑 9000 上看到的超大核心 Cortex-X2、大核心(性能核心)Cortex-A710 和中核心(效能核心)Cortex-A510。

▲ 图片来自:Arm

公版的 CPU 架构依然采用三丛架构,即 1+3+4。它算是此前 big.LITTLE 架构的进化版。目的无非就是「合适的核心做合适的工作」,以此来提升能效。

大小核混用的架构,现在也被广泛的运用在 X86 和 Arm 架构的桌面级和移动端 CPU 之中。

▲ Intel 12 也采用了 P+E 的混合架构.

Arm 公版的三丛架构,如果各司其职的话,超大核 X2 提供的是绝对性能,大核心 A710 分担的是日常的性能需求,而中核心 A510 则以低功耗完成相应任务。

三个核心,各有用途,设计和调用上也应有所倾向。

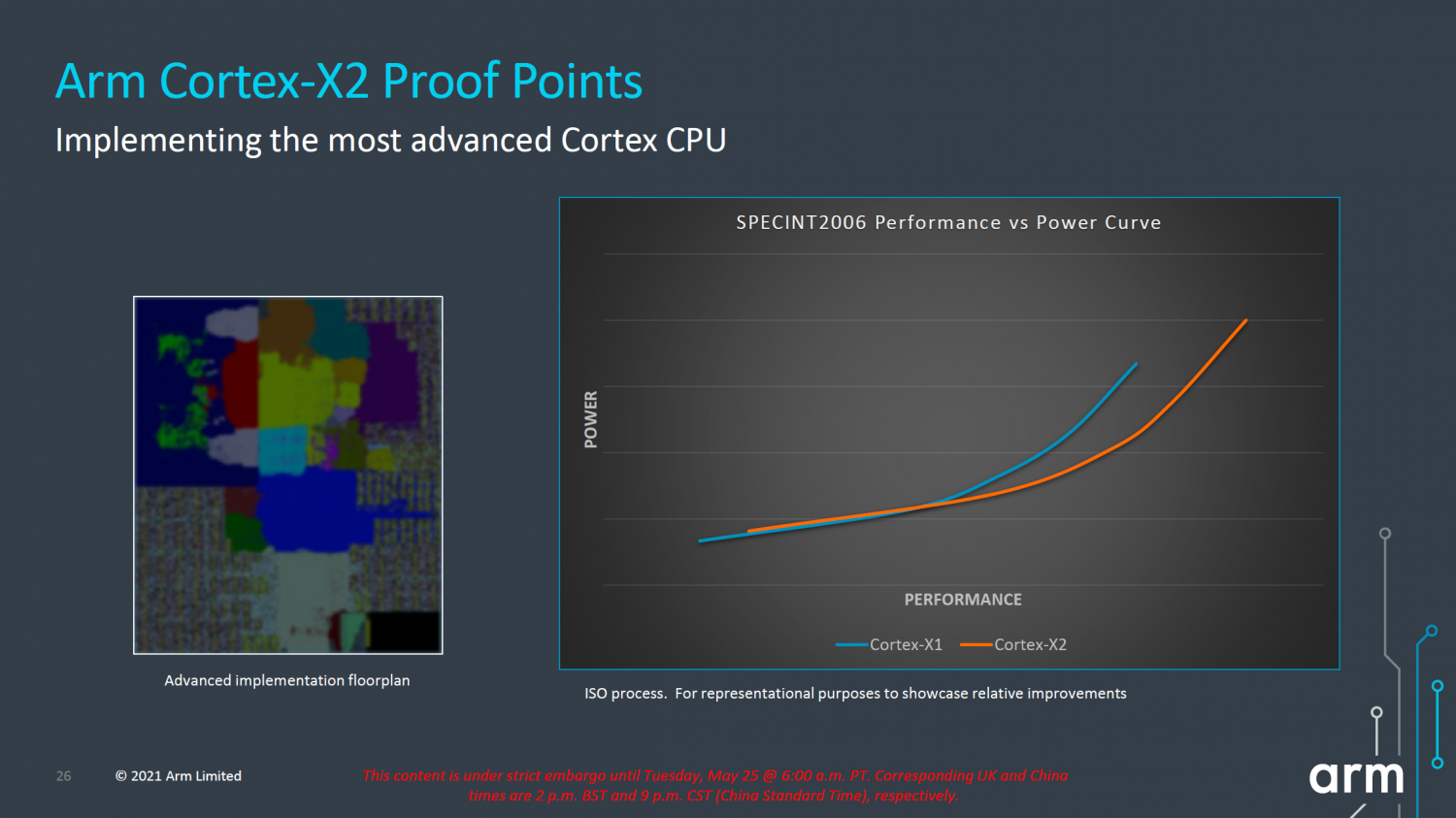

Cortex-X2,它就是 X1 的全面优化版,L3 的缓存翻倍至 8MB,缓存区增大,优化通信延迟,进而获得了 16% 的 IPC 提升(也可以理解性能)。

▲ 超大核提升明显. 图片来自:Arm

从后续的产品中,骁龙 8Gen1 和天玑 9000 在性能全开的情况下,的确相比骁龙 888 有着更好的表现,同时功耗也没有「爆炸」。

算是用高功耗换取了高性能,很合理。

但大核心和中核心,就有很大的问题,而导致旗舰芯片频繁翻车的也是这两个有着全新「名称」的核心。

Cortex-A710,并没有采用更新的架构,依然是经典 A78 的优化,称之为 A79 可能更为准确。

Anandtech 对这个新名号直呼为「an interesting marketing tidbit(好一个营销手段)」,A710 的表现也就不言而喻了。

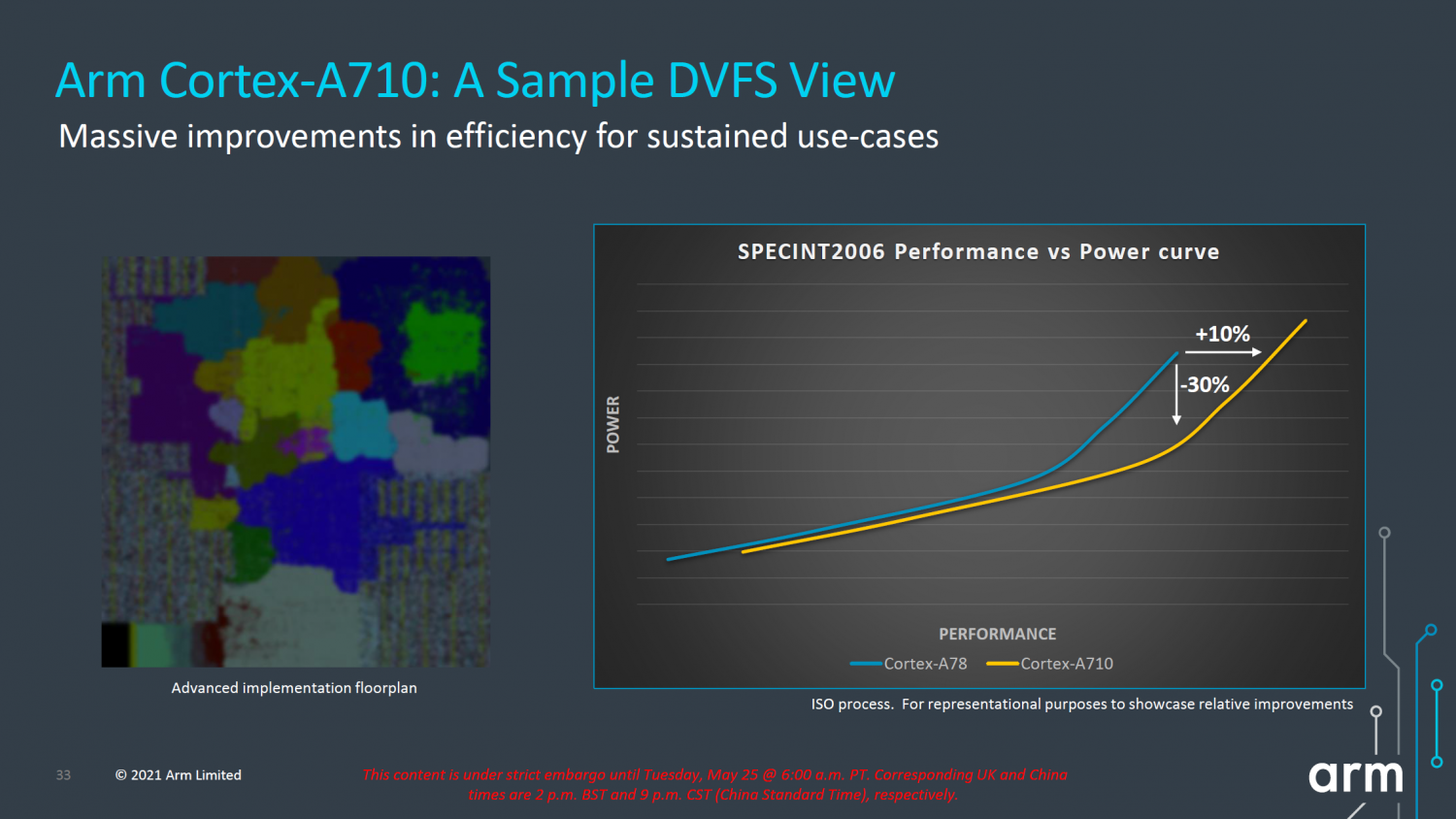

▲ 高能耗高性能. 图片来自:Arm

Arm 的 PPT 上,A710 有了 10% 的性能提升,同时也优化了 30% 的能效。不过,从曲线上来看,高出的性能,多位于高能耗部分,且是通过 L3 缓存翻倍(8MB)获得。

能效的优化,不过是缩减了 A710 核心的分发吞吐量(由 6 缩减为 5),而并非是架构的优化而来。

▲ 请勿模仿. 图片来自:tenor

A710 是 A78 的优化版,而 A78 则是 A77 的超频版。Arm 大核心的设计团队几年之间,依然在挖掘 A77 架构的潜力,只是 A78 达到架构甜点频率之后,A710 的能效比就暴雷了,尤其是当系统需要高性能但不足以切换到 X2 超大核时,功耗直接起飞。

甚至,Arm 直接采用 4nm 的 A78 配合 X2 超大核,或许会有更好的结果。

作为大核心的 A710 更需要的是性能,而非是朝着能效设计,Arm 方向错了。

▲ 全新设计的 A510. 图片来自:Arm

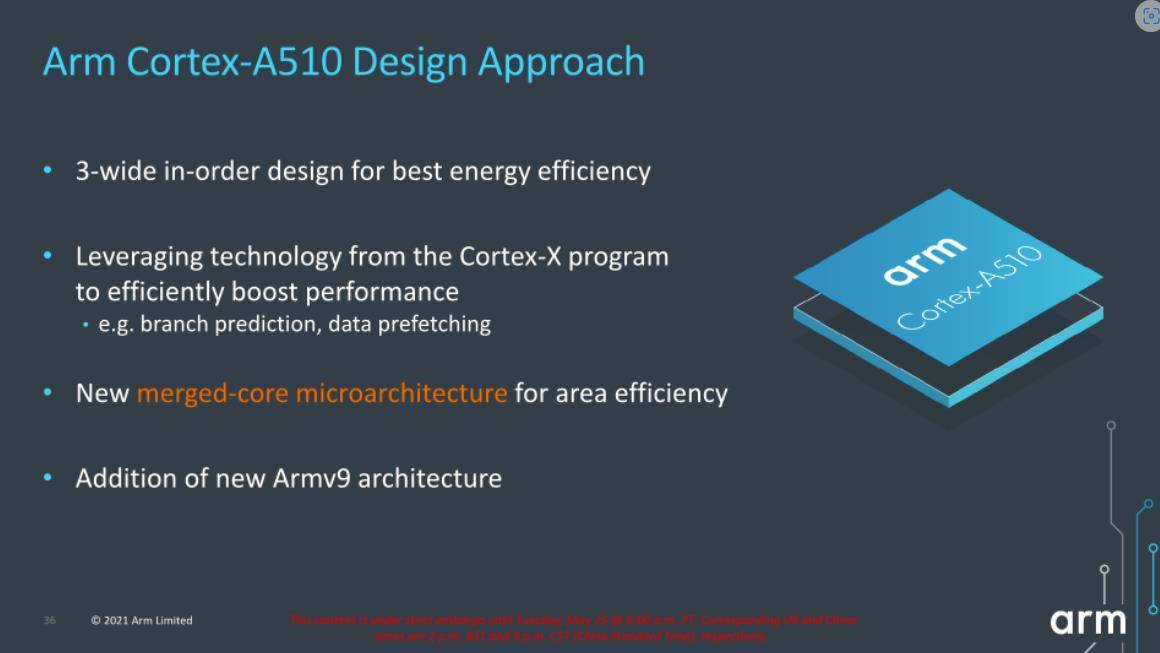

相对来说,Cortex-A510 中核心,实打实用的是全新设计架构。且与 X2、A710 两个核心设计的奥斯丁(Austin)团队不同,是由剑桥(Cambridge)团队担纲设计。

A510 架构采用了许多创新的设计思路,比如用上了「超线程」,共享 L2 缓存,同时 L1、L2、L3 带宽增加为 A55 的两倍,由此浮点性能提升了 50%,整数运算也有了 35% 的提升。

只不过,A510 依旧采用的是「顺序执行」,而非是苹果 A 系列芯片中能效核心的「乱序执行」。为了防止指令等待时间,A510 的前端增加、缓存翻倍、后端也被扩大。

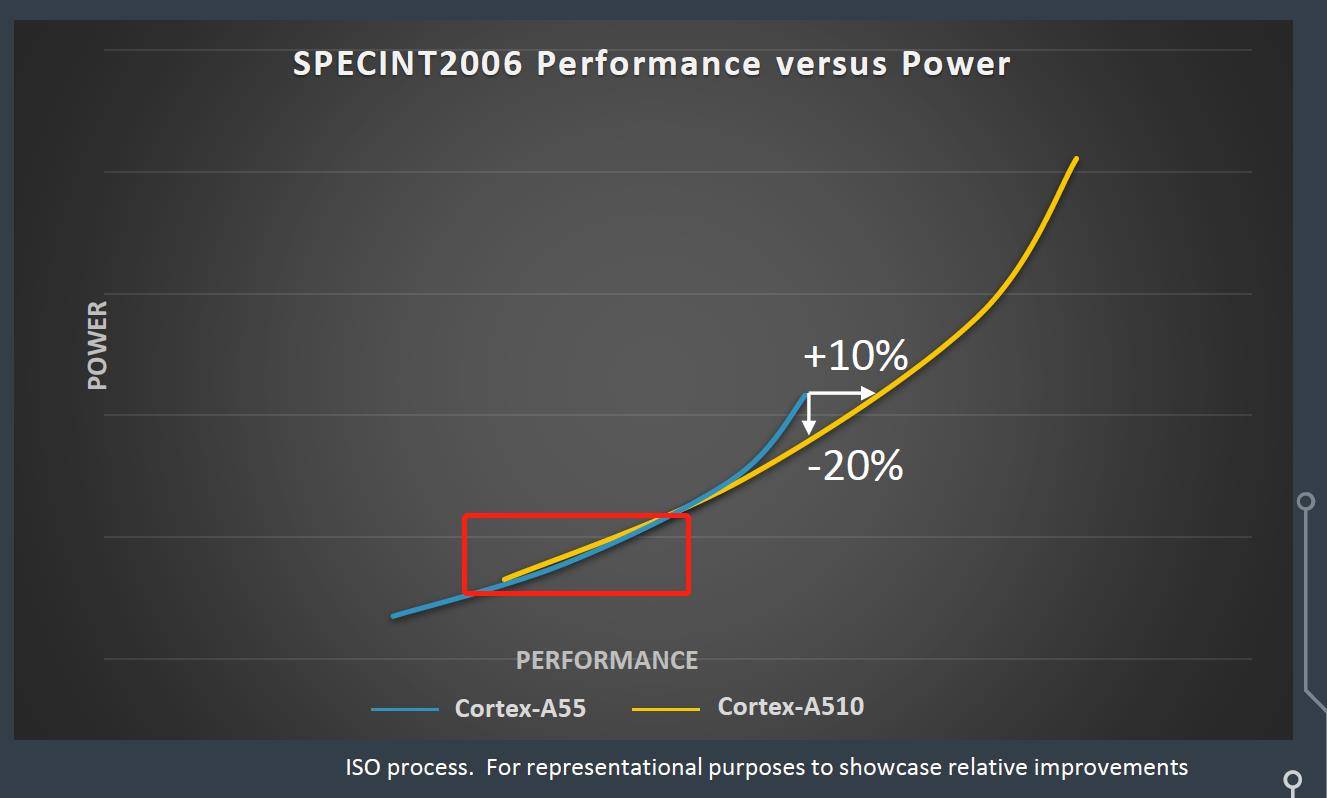

▲ 有些诚实的 Arm,注意纵轴是能耗. 图片来自:Arm

设计的思路也较为明确,就是为了更好的「性能」。只是最终的结果,却收效甚微。

从 Arm 的 PPT 来看, A510 只有在高功耗的情况下,才得到比 A55 更好的性能。

而在能效核心重点关注的低功耗上,却难与 A55 拉开差距,甚至还有些「开倒车」。

▲ 请勿模仿. 图片来自:tenor

整体来看,Arm 近年主打的三丛架构之中,只有 Cortex-X2 超大核是比较正常的更迭,大核心 Cortex-A710 关注能效,而中核心 Cortex-A510 却开始关注峰值性能,属实有些舍本逐末。

Arm 公版 CPU IP 尚且如此,就别指望在此基础上加以修改的旗舰芯片,能带来多好的表现了。

不肯拥抱 64 位的大厂 app 生态,也得出来背「锅」

Armv9 发布之后,还有最大的一个改变,就是彻底抛弃 32 位应用,全面拥抱 64 位应用。

也就是说,三丛架构之中,理论上所有的核心均不再支持 32 位应用,但为了中国市场的 Android 应用环境,Arm 特批 A710 中核心兼容 32 位应用。

也就是说,当你开启 32 位 app 后,会强制调用 A710 这颗高能耗的核心,并一直保持活跃,即使你只是关屏听个歌而已。

其实,从 Armv8 开始,Arm 就在推进 64 位应用,同时 Google 商店也在 2019 年 8 月就规定新程序必须支持 64 位应用。

而国内很多大厂 app 一直没有做出改进,许多常用的 app,像是支付宝、QQ、网易云依然还是 32 位,何时推出 64 位版本也未有计划。

另外,很多国产 Android 厂商的软件商店也没有相应的 64 位 app 分区,32 位、64 位 app 混用。

不过,OPPO、vivo、小米已经开始推行 64 位 app 的普及,第一阶段便是限制新上架的 app 必须为 64 位。至于常用的 app 们,暂时还未有相关的举措放出。

近几年 Android 旗舰芯片频繁出问题,最根本的是 Arm 公版架构的设计方向有违三丛架构的本意,以及国内大厂不积极拥抱 64 位 app 导致。

至于是台积电还是三星,是天玑还是高通,在设备端这里,它们的区别远没有 PPT 上的那些数字大。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

from 爱范儿 https://ift.tt/JUQIi2Y

via IFTTT