智能家居生态初现时,2015 -2016 年间的厂商一度认为智能门锁是「智能入口」,人无论回家还是离开,与智能交互必然要经过这道锁。时过境迁,没想到把「入口」玩起来的并非门锁,而是小爱同学、天猫精灵等为代表的智能音箱。因为它的语音交互和家居联动体验,让用户接纳了不动手就能控制的智能概念。

曾被寄予厚望的门锁,迟迟躲不过用手解锁的繁琐。还有不少家庭中老人指纹磨损、小孩指纹未成型,由此指纹识别精度不高,让他们对智能产生了智障的印象。

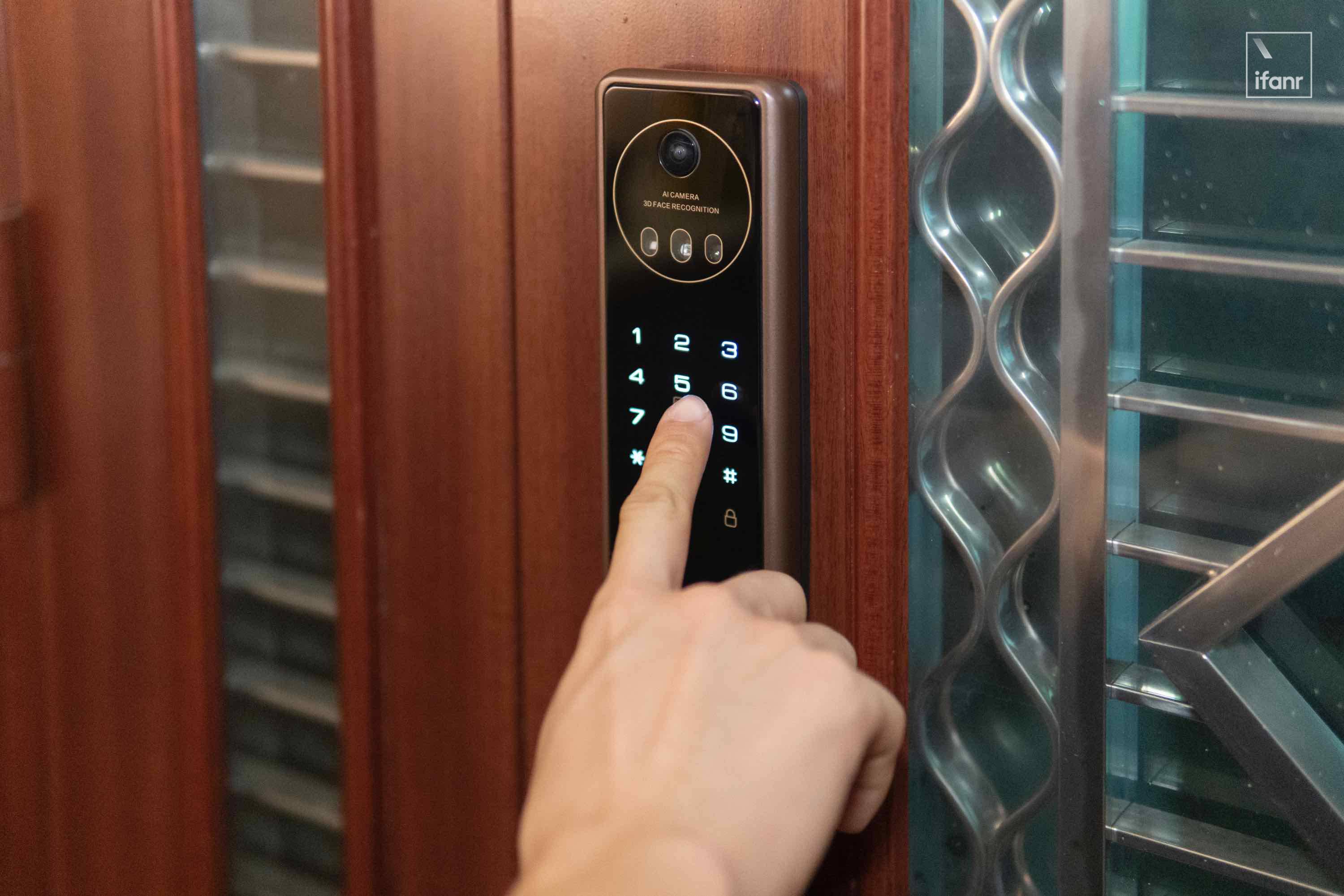

不过这一局面正在有所变化,近两年 TCL 推出的人脸识别门锁,做到了不用手开门、识别不限人群的智能体验。

无感顺畅,智能家居的解锁方式变了

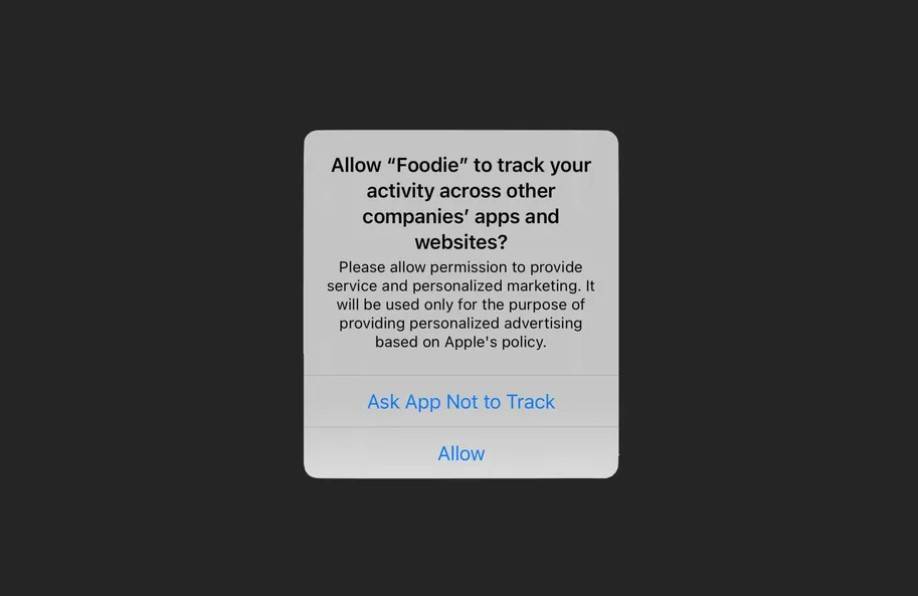

人脸解锁不新鲜,但用在智能门锁的 3D 结构光方案,是新鲜的。早在 2017 年 9 月发布的 iPhone X 是将 3D 刷脸成熟应用并做到无感的首款产品。

而后国内厂商 OPPO 在旗舰机 Find X 上也用上这一解锁方式。OPPO 引入的技术来自奥比中光,操作为零、识别顺畅的交互体验,让 Find X 至今保留着「Android 阵营首个 3D 结构光技术接近 iPhone XS 终端」的赞誉。

这几年结构光逐渐成熟,TCL 将奥比中光的这一技术智能家居场景上赋予了新的想象。

用人脸解锁,给用户带来最直观的体验便是「解放双手」。

省略掉了以前按压指纹的步骤,用户只要走到门前就能自动开锁,识别过程不到 1.2 秒。锁上门后无需再动手反锁,闭门 10 秒门自动上锁。尤其在挪不出双手开门的场景中,这一「解放」更有存在的必要。这种从进门到锁门的无感体验,更符合用户对智能的期待。

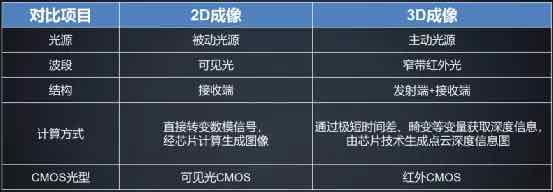

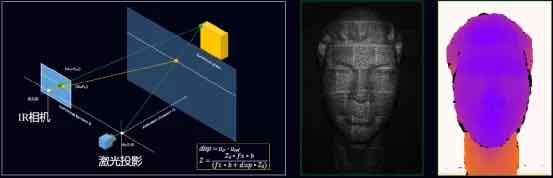

门锁作为家庭的入口还需要具备强安防作用,这也是 TCL 选择与奥比中光联手技术的缘由。跟一些宣传人脸识别实际用拍摄照片核验的门锁不同,3D 结构光识别是获取的是立体点位信息,对于人生物特性抓取更为细致。

图像识别的硬件只需红外摄像头抓取照片,再以算法识别图像从而判别解锁。对比之下,3D 结构光识别的模组与算法更复杂。在 TCL X7S 的前置面板中,我们看到有三样人像捕捉模组:激光散斑投射器、红外补光灯、红外摄像头。

当用户解锁时,红外补光灯照亮人脸摄像拍摄照片,散斑投射器向人脸发射约 3 万个红外点组建人脸模型。再通过预先固化在芯片中的识别算法,比对 2D 照片与 3D 人脸模型,由此规避了胶套面具等非活物假冒的风险。

安防级别和手机的脸部识别一样, TCL X7S 达到金融支付级别。这一核验算法的安全性,通过了 BCTC 的活体和比对算法双认证。

▲ 3D 结构光识别人脸原理 图片来自网络

综合以上我们再来看结构光技术的智能门锁,从操作层面,让用户在进门这一环节几乎用不到手顺畅无感;从技术层面,解决了门锁占据物理入口位置所必须的强安防作用。最后一层是不挑用户的普适性。

门锁在家庭的使用环境中属于公用物品,面对的解锁环境不是专属一人,需要在识别范围上做到老幼少兼顾。

人类的生物特征中,人脸属性有更强的稳定性和个体差异性。老人和小孩在长至几年的时间里,五官轮廓不会轻易改变。对应在解锁上,结构光识别就做到了不挑用户,无论老少都能解锁,一次脸部信息录入可以持续多年使用。

不过在此佐证结构光技术的优势,并非完全否认指纹开锁。指纹解锁、NFC 卡作为最普及的门锁解锁方式,对大多数用户已成习惯。其中也不乏我们反复举例的老人、小孩,毕竟新技术迭代的阶段,他们是更需要学习过渡的人群。一时习惯难改,还需要其他方案补救。

所以在 X7S 智能门锁上,依旧保留了指纹识别、密码输入、NFC 开锁等 6 种开锁方式。

同时照顾到家庭成员的身高不一,人脸识别的高度从 1.35 米到 2 米左右皆可。正是这样不挑用户,省事简单的操作,才更容易打动消费者,为这一产品铺路市场降低了用户接受门槛。

门锁安防,用户需要无差别的可视化

做好门锁本身的安防之外,智能门锁也需要在操作层面也要照顾到安全隐患。而 TCL 在此选择把看得见的安全贯彻到底。除了以上提及的 3D 结构光之外,还有门锁预装电子猫眼远程监控、内屏直观显示门外动态。

带有电子猫眼的智能门锁也成了市面千元智能门锁的必备功能,不得不说,电子猫眼在「给访客开门」的这件事上的确增加了安防保障。

家中有人来访时,无非两种情况:有人或无人在家。

回忆我们遇到的第一种情况,有人来访你正好站在门口的几率几乎是零,所以我们有先在猫眼瞅一眼,看清访者再开门的习惯。有电子猫眼的门锁能把这一流程简化,当我们正在忙时,可以从手机 APP 推送上就看清来访者是谁。懒得走过去门口,也能直接用手机开锁。

对于家里不方便使用手机的老人、小孩, TCL X7S 智能门锁提供了可视化的新方案:门外有广角猫眼记录来访者的动向,门内有 IPS 屏一目了然显示门口实时动态。

小朋友独自在家有人来访,开门之前在这块屏幕上就能知道来者何人。同一时间,门锁会将门口有人逗留的图像、视频录制同步云端,大人收到手机通知后能知晓门前的状况,相当于双重保险。

IPS 屏的显像对于安防需求足够清晰,屏幕的尺寸大约为手机屏的二分之一大小,视力稍差的老人也能看地清楚。

同理人不在家的第二种情况,用户除了像以上情景收到手机 APP 推送的提醒信息,还能远程操作开门来应对一些临时状况。像是让邻居进家帮忙喂猫、家政阿姨进家打扫、朋友进家帮忙拿物品等等情况,能在确认安全的基础上来解决生活麻烦。

解决技术,也要完善服务的最后一步

市面上 3D 结构光的门锁主要以「全自动锁」为主,锁体结构相对复杂,锁孔和门缝的要求较高,由此需要买锁的同时有完善的后续安装、调试服务。毕竟接触一款新技术产品时,与之相关的准备过程麻烦与否会大大影响用户好感。

目前我们体验过智能家居售后服务里,除了小米之家服务体系还算完善,还要站的是资历更深的国产科技品牌。TCL 的售后服务网络自建自有,也是智能锁行业中唯一自有服务的品牌。用数据来说,全国有 2 大呼叫中心、26 家服务处、20000+ 服务网点、60000+ 专业售后工程师团队,国内覆盖率达 90% 以上。

换言之,就算是居住农村的用户,也可无阻碍体验安装服务。

跨出城市和年轻人圈,将服务一视同仁才能赢来足够关怀用户的良好口碑,这也是曾经专注一二线城市和年轻人的小米之家、苏宁易购等服务渠道,逐步布局下沉市场的原因所在。

相比售后外包,自持服务的质量和效率之高是难以企及的。所以在 2020 年 5 月 TCL 第一次服务升级后,下单免测量、 7 步变 0 步。今年 6 月的第二次升级后,全国服务点也将安装过程中可能产生的「扩孔」费用免除,同时做到了远程上门免费。

可能从用户的感知上,老牌科技品牌在「智能化」的节奏上没那么快,但即使起步稍晚也不影响产品智能化转型的速度。身为 40 年科技品牌的 TCL ,在上游的产品供应链成熟度和下游布局扎实的渠道,让智能门锁的服务转型在市场上更具主动权。从一而终的服务体系,也能拓宽用户接纳新产品的宽容度。

赛道新启,智能门锁重抢「入口」布局

用上 3D 结构光的门锁,革新的不仅仅是开锁方式,它在满足我们对门锁安全的要求上,优化的是更舒适、方便的开锁体验。还有摄像头硬件进步、AI 算法突破和逐步普及的 5G 网络也在为结构光门锁的普适和降本铺路。

在此基础上匹配好后端服务,在用户能尝到甜头愿意接纳的环境下,其他门锁厂商看到 3D 人脸识别的潜力所在,才更愿意参与加入这一新赛道。继续在技术、硬件层面优化产品,在价格层面拿出更让消费者接受的成果。

而站在智能家居「入口」的高点去看智能门锁,同样是家居硬件,智能门锁与其他带屏「入口」的区别在于,家中装锁是刚需,有屏设备却未必。

TCL 也正是瞄准了这个智能生态「入口刚需」的机会,从 2016 年 5 月开始布局智能家居以来,TCL 在 2017 年便上线了 Wi-Fi 联网智能锁,到了 2020 年就前瞻性的将人脸识别技术应用了起来,推出 K6X 智能门锁。今年的 X7S 智能门锁,又革新了人脸识别技术将安全级别、识别精度更高的 3D 结构光加入门锁。

而 科技领域深耕 40 年的实力,也帮 TCL 在智能门锁行业不断进击突围。就在刚刚开始不久的京东双 11 开门红盛典中,TCL 智能门锁在开售一小时后,就拿下了智能锁品牌榜排名前三,销售额同比去年增长 137.9% 的成绩。

回看上一个「入口」智能音箱的起势,无非是占据了语音交互技术发展、智能生态市场初现、厂商降本升级产品的天时地利人和。

现在同样落地正在变化的智能门锁上,3D 结构光的技术更新已经打开了新局面,跨界巨头、互联网+科技品牌也正在投入革新这一产品,接下来只等用户接纳、市场开花的最后一步验证了。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

from 爱范儿 https://ift.tt/3buUYa7

via IFTTT